近年、プログラミングの知識がなくても業務アプリを作れる「ノーコード」が急速に広がっています。

中小企業を中心に、IT人材不足の解決策として注目されていますが、「本当に自社に合うのか?」「制約はないのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ノーコードのメリットとデメリットを整理し、導入前に押さえておくべきポイントを解説します。

ノーコードとは?

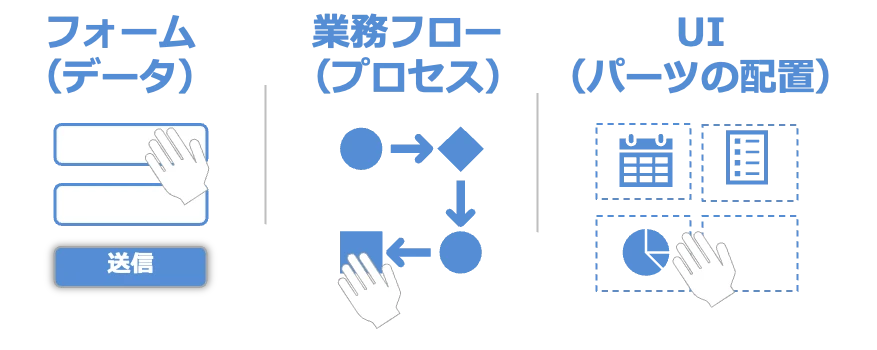

ノーコードとは、プログラミングの専門知識がなくても、ドラッグ&ドロップやテンプレートを活用してアプリやシステムを作れる開発手法のことです。

社内アプリや業務効率化ツールをスピーディーに構築できるため、エンジニア不足の企業や、現場主導でのシステム導入を検討している組織で注目されています。

ノーコードのメリット

ノーコードを導入することで、従来の開発プロセスでは難しかった業務改善やアプリ開発を、非エンジニアでもスピーディに進めることが可能になります。ここでは主なメリットを整理します。

開発スピードが速い

ノーコードはドラッグ&ドロップ等の画面操作やテンプレートを活用してアプリを作成できるためアプリを作り上げる生産性自体が非常に高いです。加えて、従来のプログラミングと比較すると、コードが発生しないためテスト工数も削減できるので、全体で見ても開発期間を大幅に短縮できます。

例えば、営業日報アプリや店舗巡回管理アプリなど、現場で必要な業務ツールを数日〜数週間で完成させることも可能です。

非エンジニアでも運用可能

プログラミングの知識がなくてもアプリの作成や修正ができるため、現場担当者自身が業務に合わせて改善を繰り返すことができます。

その結果、IT部門への依存を減らし、業務の効率化を現場主導で進められるのが大きなメリットです。

導入コストを抑えられる

従来のシステム開発ではエンジニアの人件費や外注費が高額になりがちですが、ノーコードは内製で開発できたり、外注する場合も工数が少なく済むので、初期費用や開発コストを抑えやすいのが特徴です。

小規模な業務改善から導入できるため、投資リスクを最小化しながら効果を検証できます。

柔軟な改善・カスタマイズが可能

業務フローの変更や新しい要件に応じて、アプリを容易に修正できます。

例えば、店舗巡回アプリでチェック項目を追加したり、営業アプリで入力フォームを変更したりといった対応がスピーディです。

チーム間の情報共有がしやすい

ノーコードアプリはクラウド上で利用できることが多く、複数拠点やチーム間での情報共有が容易です。

リアルタイムでデータを更新できるため、報告や承認フローの効率化にもつながります。

ノーコードのデメリット

ノーコードは多くのメリットを持つ一方で、適用範囲や運用方法によっては注意が必要です。ここでは代表的なデメリットを整理します。

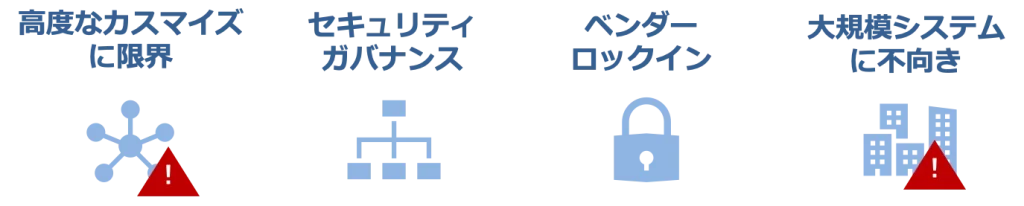

高度なカスタマイズは難しい場合がある

ノーコードは基本的に用意されたテンプレートや機能の組み合わせで開発するため、複雑な業務フローや独自の処理が必要な場合は対応が難しくなる傾向にあります。

例えば、特殊な計算ロジックや外部システムとの高度な連携が必要な場合は、ローコードやフルスクラッチ開発のほうが適していることがあります。

セキュリティ・ガバナンス面でのリスク

誰でもアプリを作成できる反面、権限管理やデータ保護が十分でないと情報漏えいのリスクが生じます。

特に、個人情報や取引先情報を扱う業務では、アクセス権限の設定やデータ保存場所の確認など、運用ルールを整備することが重要です。

大規模開発には不向き

ユーザー数やデータ量が多くなる大規模システムの場合、ノーコードだけでの運用は限界があります。

大量のデータ処理や複雑な承認フローを扱う場合は、パフォーマンスや拡張性の面で制約が生じることがあります。

ベンダーロックインのリスク

ノーコードツールはクラウドサービスで提供されることが多く、特定のベンダーに依存する形になります。

万が一サービスが終了したり、価格が変更された場合、移行やデータの引き継ぎが難しい場合があります。

ノーコード導入のポイント・注意点

ノーコードは便利ですが、導入を成功させるにはいくつかのポイントと注意点があります。ここでは、現場でスムーズに活用するためのチェックポイントを整理しました。

自社の業務に合っているかを見極める

- 例えば、小規模〜中規模で、頻繁に業務フローが変わる部門に向いています。

- 大規模なシステムや複雑な承認フローが必要な場合は、ノーコードだけでは対応が難しいことがあります。

- 導入前に「この業務をノーコードで効率化できるか」を明確にしておくことが重要です。

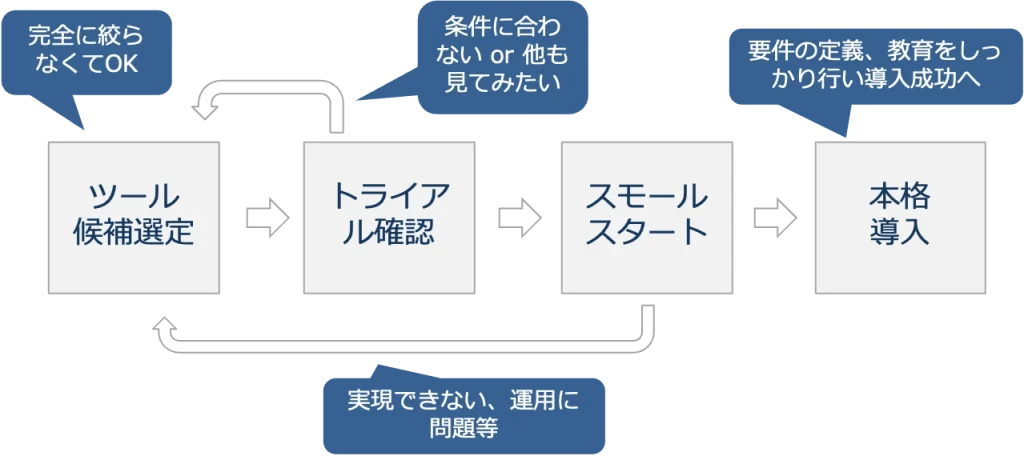

トライアルや試験導入を活用する

- ノーコードツールは比較的低コストで試験導入が可能です。

- 一部の業務や小規模チームで試験的にアプリを作り、効果や使い勝手を検証してから本格導入するとリスクを抑えられます。

権限管理・セキュリティを整備する

- 誰でもアプリを作れる反面、権限管理やデータ保護が不十分だと情報漏えいのリスクがあります。

- 部門ごとのアクセス権や、クラウド環境の安全性を確認して運用ルールを整えておきましょう。

現場とIT部門の連携を意識する

- ノーコードは現場主導で改善を進められますが、IT部門との連携も重要です。

- データの整合性や既存システムとの連携を考慮し、必要に応じてサポートを受ける体制を作ると安心です。

適用範囲を限定する

- すべての業務を置き換えられるわけではありません。

- まずは現場で負担が大きい、繰り返し作業や報告・承認フローなど、効果が見えやすい業務から始めるのがおすすめです。

まとめ

ノーコードは、プログラミングの知識がなくても業務アプリやツールを素早く作れる便利な手段です。現場主導で開発・改善できるため、業務効率化や情報共有の改善に大きな効果を発揮します。

一方で、ノーコードには以下のような注意点があります。

- 複雑な業務や高度なカスタマイズには不向き

- セキュリティや権限管理の整備が必要

- 大規模システムでは制約が出やすい

導入を成功させるためには、業務に合った範囲での試験導入や、現場とIT部門の連携、運用ルールの整備が重要です。

まずは小規模な業務からノーコードを活用し、効果を確認しながら範囲を広げていくことで、リスクを抑えつつ業務改善を加速させることができます。

ノーコード導入の効果や注意点を整理しましたが、さらに具体的な活用事例や成功ポイントを知りたい方は、無料資料で詳しく確認できます。

NuAppとは?特徴と機能を解説

NuAppの入門資料。他ツールと比較した特徴や、何ができる、何が実現できるかをまずは理解したい方にお勧めです。

メリット・デメリットを踏まえた、自社に最適な導入方法を知りたい方は、当社の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。現場で使える業務アプリの作り方をサポートします。