「ノーコードを使えば、開発コストが安くなる」という情報を目にする機会は増えています。

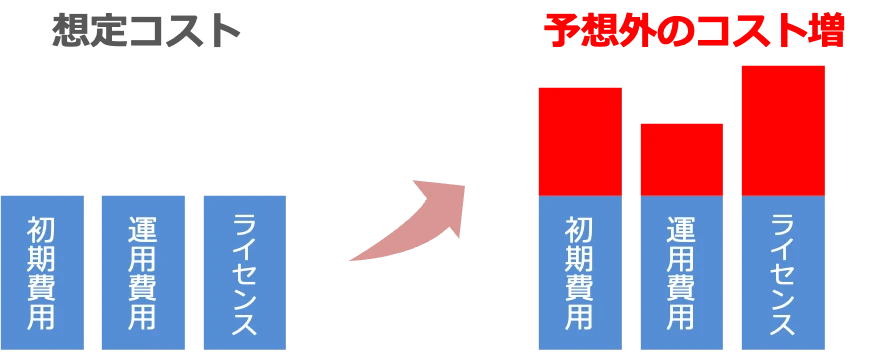

しかし、実際に導入を検討する企業担当者からは、

- 「最初は安くても、結局カスタマイズで高くなるのでは?」

- 「維持費やライセンス費用がよく分からない」

といった不安の声が多く聞かれます。

本記事では、ノーコードとスクラッチ開発(ゼロからコードを書く開発)を比較しながら、実際のコスト構造を整理します。どの場面でコスト削減が可能なのか、また注意すべき落とし穴はどこかを解説します。

ノーコードは本当にコスト削減になるのか?

ノーコード開発は「低コストで業務アプリを作れる手段」として注目を集めています。エンジニアを採用したり、外注でゼロからスクラッチ開発を依頼する場合と比べれば、初期費用を大きく抑えられるケースが多いのは事実です。

しかし一方で、ノーコードだからといって必ずしもコスト削減につながるとは限りません。実際の費用感は、以下のような要因によって大きく変わってきます。

- アプリの規模や複雑さ

シンプルなアプリであればノーコードで十分ですが、複雑すぎる要件はノーコードだけでは対応できず、結局外注費用や追加開発が必要になる場合があります。 - ノーコードツールの料金体系

ツールによっては「ユーザー数課金」「アプリ数課金」といった料金モデルが採用されており、利用規模が拡大するほどランニングコストが増えるケースもあります。 - 運用体制やスキル

社内にツールを使いこなせる担当者がいれば大幅なコスト削減が可能ですが、外部ベンダーに依存すると当初の想定よりも費用が膨らむことがあります。

つまり、ノーコード=常に安い、というわけではありません。

「自社の業務要件にフィットしているかどうか」 が、結果的にコスト削減につながるかどうかを決める重要なポイントです。

次の章では、実際に「スクラッチ開発」と「ノーコード開発」でどのようにコスト構造が異なるのかを、比較表を用いて整理してみましょう。

スクラッチ開発とノーコードのコスト構造比較

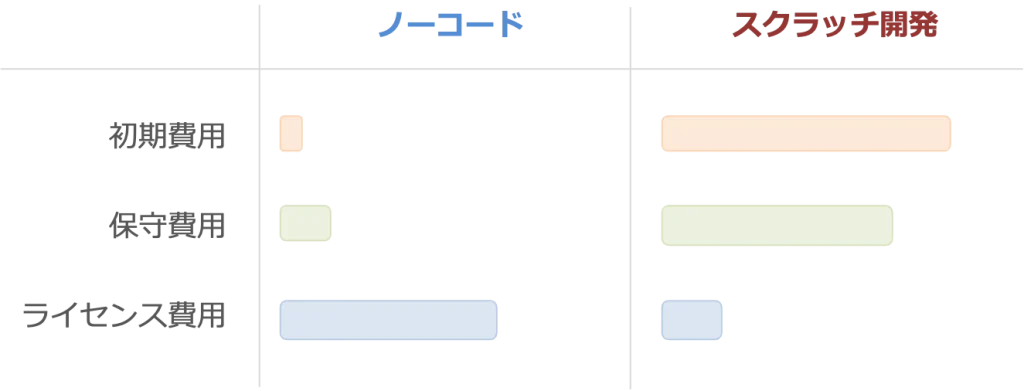

初期開発費(人件費・工数)

- スクラッチ開発

要件定義 → 設計 → 実装 → テストと工程が多く、エンジニアが中心となるため人件費が高額になりやすい。開発規模によっては数百万〜数千万円になるケースも珍しくありません。 - ノーコード

部品を組み合わせるようにアプリを構築できるため、工数を大幅に削減可能。短期間・小人数での開発ができ、初期費用は比較的抑えられます。

維持・保守費用(エンジニア依存の有無)

- スクラッチ開発

改修や障害対応にはプログラマーが必要。保守契約や人件費が継続的に発生するため、長期的に見ると負担が大きいです。 - ノーコード

現場担当者でも一定の修正や運用が可能。外注に頼らず運用できれば、保守費を削減できます。

ライセンス費用(ノーコード特有)

- スクラッチ開発

自社で構築するためライセンス料は不要。ただしサーバーやクラウド利用料は発生します。 - ノーコード

月額・年額のライセンス費用が発生。利用ユーザー数や機能追加に応じて費用が上がるため、規模が大きくなるとコスト増の要因になります。

比較表

これまでの内容や、その他コストに関連するポイントを比較表にまとめると、以下のようになります。

| コスト項目 | スクラッチ開発 | ノーコード |

|---|---|---|

| 初期開発費 | ・要件定義〜設計〜実装〜テストまで工数が大きい・エンジニア人件費が高額・数百万〜数千万円規模になることも | ・部品を組み合わせるため短期間で構築可能・少人数で開発できる・数十万〜数百万円で収まるケースが多い |

| 維持・保守費用 | ・改修や障害対応にエンジニアが必要・外注や保守契約が継続的に発生 | ・現場担当者でも修正可能な範囲が多い・外注依存を減らせるため低コスト |

| ライセンス費用 | ・不要(ただしサーバーやクラウド利用料は発生) | ・月額/年額でライセンス料が発生・ユーザー数や機能追加で費用が増加 |

| 柔軟性 | ・自由度が高い。あらゆる要件に対応可能 | ・標準機能で対応できる範囲に制約あり・特殊な要件は追加開発が必要 |

| スピード | ・開発工程が長くリリースに時間がかかる | ・短期間でリリース可能・業務変更にも素早く対応可能 |

ノーコードでコスト削減が期待できる場面

- 小規模・短期で成果を出したい場合

→ MVP(Minimum Viable Product(実用最小限の製品))やプロトタイプを素早く形にするプロジェクトでは圧倒的に有利になります。 - 頻繁に業務変更がある場合

→ 法改正や社内業務改善に伴うシステム変更に、スピーディーかつ低コストで対応することが可能です。 - 社内にエンジニアがいない場合

→ 外部委託せずに現場主導でシステム改善が進められるため、開発コストだけでなくコミュニケーションコストも削減できます。

ノーコードでもコストが膨らみやすい落とし穴

- ツール乱立でライセンス費用がかさむ

部署ごとに別ツールを導入すると、ライセンス料が積み重なりトータルで高額になるので、全社的な統制が必要です。 - 標準機能で賄えずカスタム対応が必要になる

ノーコードでも実現できない処理や外部システム連携はエンジニアの対応が必要になり、追加費用につながります。 - 運用設計がなく、手戻りが発生する

設計を十分にせずに使い始めると、途中で作り直しが必要になり、余計な工数・費用が発生します。

まとめ:トータルコストでの判断が重要

ノーコードは「初期費用が安い」というイメージがありますが、実際には運用・変更のしやすさを含めたトータルコストで判断することが重要です。

スクラッチ開発より有利なケースもあれば、ライセンス費や追加開発で逆に高くなるケースもあります。

導入を検討する際には、

- 自社の業務規模

- 将来的な変更頻度

- エンジニアリソースの有無

といった観点から「費用対効果」を冷静に見極める必要があります。

コストパフォーマンスを重視する方へ、当社のノーコードツール「NuApp」は安価な月額料金と、スモールスタートに取り組むためのトライアルアプリの無料構築等、コストを抑えて導入するためのサービス設計となっています。

ツールの特徴や価格は以下の資料でご確認下さい。

NuAppとは?特徴と機能を解説

NuAppの入門資料。他ツールと比較した特徴や、何ができる、何が実現できるかをまずは理解したい方にお勧めです。

導入コスト診断も承っております。