ノーコードは、専門的なプログラミングスキルがなくても業務アプリやシステムを作れる手軽さから、近年多くの企業で注目されています。

一方で、導入を検討する担当者からよく聞かれるのが、

- 「最初は便利でも、業務が成長したら対応できなくなるのでは?」

- 「ノーコードは小規模な利用にしか向かないのでは?」

といった “拡張性” に関する不安 です。

実際、ノーコードツールには得意・不得意があり、選び方や設計次第では「成長に合わせて長く使える基盤」にもなれば、「途中で限界に直面する」ケースもあります。

本記事では、ノーコードの拡張性をテーマに、

- どのような観点で拡張性を考えるべきか

- ノーコードにありがちな限界はどこにあるのか

- 拡張性を確保するためのツール選びのポイント

を解説します。導入に迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

はじめに|なぜ「拡張性」がノーコード導入の不安になるのか

ノーコードは「スピーディに作れる」「現場主導で改善できる」といった魅力がある一方で、多くの導入検討者が気にするのが 拡張性 です。

よくある不安「ノーコードは小規模利用しかできない?」

ノーコードは「とりあえず簡単にアプリを作るためのもの」というイメージを持つ人も少なくありません。

そのため「小規模なテストやPoCには役立つが、本格的な業務基盤には向かないのでは?」という声がよく上がります。

業務が成長したら結局エンジニアが必要になるのでは?

導入初期は現場担当者だけで構築できても、利用部門が増えたり業務フローが複雑化したりすると、「結局プログラミングが必要になるのでは?」と心配するケースがあります。

不安の背景にある「ノーコードの誤解」

実際には「ノーコード=拡張できない」というわけではありません。ただし、ノーコードツールごとに拡張性の考え方や対応範囲は異なります。つまり「ツールの選び方次第で、将来的に安心できるかどうかが変わる」のです。

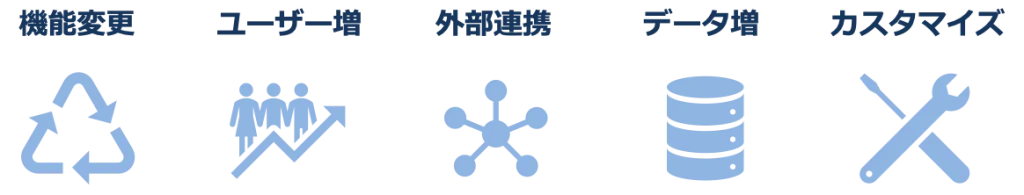

ノーコードの拡張性とは?5つの観点で整理

ノーコードの「拡張性」と一口に言っても、その意味は一つではありません。導入を検討する際には、以下の5つの観点で整理しておくと安心です。

機能拡張性|画面や機能を追加できるか

業務は常に変化します。新しい手順が追加されたり、必要な入力項目が変わったりするのは日常茶飯事です。

その際に「画面やワークフローを柔軟に追加できるかどうか」は、拡張性を判断する上での基本となります。

単なるテンプレート止まりのツールだと、ちょっとした変更でも限界にぶつかることがあります。

ユーザー数の拡張性|利用人数・同時アクセスが増えても対応可能か

導入初期は一部門だけで利用していても、効果が出れば他部門へ展開したくなるものです。

その際に「ユーザー数が増えた時の課金体系」や「同時アクセス数に対する安定性」を確認しておかないと、規模拡大の足かせになる可能性があります。

システム連携の拡張性|APIや外部サービスとの接続

多くの企業では、既にCRMやSFA、会計システムなどが稼働しています。ノーコードで作ったアプリが「孤立したシステム」にならないよう、外部サービスや既存システムと連携できるかは重要なポイントです。

API連携や標準コネクタの有無は、長期利用を見据えた際の安心材料になります。

データ拡張性|データ量が増えてもパフォーマンスを維持できるか

業務が定着するほど、扱うデータ量は増えていきます。最初は数百件程度でも、数年後には数万件、数十万件のデータを扱うことも珍しくありません。

このとき検索スピードや画面表示が遅くならないか、上限値に制約がないか、といったスケーラビリティの観点でデータ拡張性を確認する必要があります。

カスタマイズ性|現場業務に合わせて柔軟に変えられるか

最後に大事なのは「現場の業務にどこまでフィットさせられるか」です。

ノーコードの強みは“現場で使われるシステム”を素早く作れることですが、カスタマイズ性が低いと「結局業務をシステムに合わせる」ことになり、定着しません。

権限設定や入力ルールの柔軟さ、レイアウトの自由度などを確認しておくと安心です。

ノーコードの「限界」とは?

ノーコードは多くの業務をカバーできますが、万能ではありません。「できること」と「できないこと」を整理しておくことで、導入後のギャップを防ぎやすくなります。

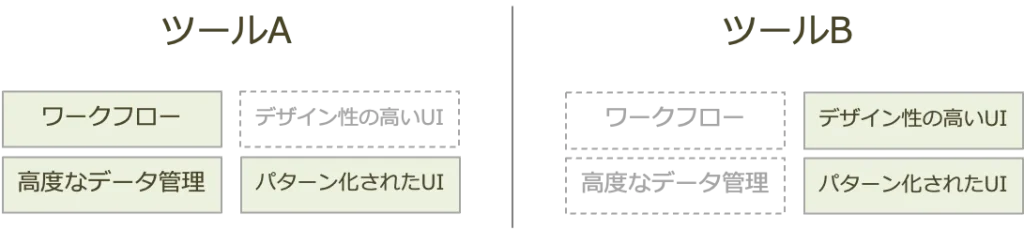

ツールによって差がある「できること/できないこと」

一口にノーコードといっても、ツールごとに強みと制約は大きく異なります。

例えば、業務アプリ作成に特化したツールではデータ管理やワークフロー構築に強い一方、デザイン性の高い顧客向けアプリには不向きな場合があります。

「ノーコードの限界」=「そのツールの限界」と捉え、導入前に自社の要件と照らし合わせることが大切です。

想定以上に複雑な要件では限界にぶつかるケース

ノーコードは標準機能を組み合わせてシステムを構築します。

そのため、

- 複雑すぎるアルゴリズムを実装したい

- 外部システムと特殊な通信を行いたい

- 高度なUXを持つ顧客向けアプリを作りたい

といった要件では限界に直面することがあります。

このような場合には、ローコードやカスタム開発の併用が現実的です。

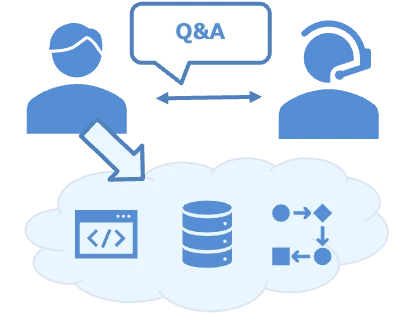

完全内製か、部分的にエンジニアサポートを組み合わせるか

ノーコード導入を「完全に非エンジニアで内製できる」と考えると、かえってリスクになります。

現場主導で作りながらも、必要に応じてエンジニアや外部パートナーのサポートを受けられる体制を用意しておけば、限界を越える柔軟な対応が可能です。

「すべてを内製で解決する」ではなく「内製を中心に据えつつ、必要なら外部サポートで補う」という考え方が現実的な解決策といえます。

拡張性のあるノーコードを選ぶチェックポイント

ノーコードはツールごとに特徴や限界が異なります。導入時に「将来的に拡張できるかどうか」を見極めておくことで、後からの作り直しや追加コストを防ぐことができます。以下の観点をチェックしてみましょう。

APIや外部連携機能が備わっているか

業務システムは単独で完結することは少なく、他システムとの連携が必須になるケースが大半です。

ノーコードツールに API連携機能や標準コネクタ があるかを確認しておくと、将来的なシステム拡張がスムーズになります。

ユーザー数やデータ量の上限・課金体系を確認する

最初は少人数の利用でも、全社展開すればユーザー数は一気に増えます。

- ユーザー数が増えるとどのように課金されるのか

- データ量やレコード数に上限があるか

- 上限を超えた場合の料金や動作はどうなるか

といった点は必ず確認しておきましょう。

高度な機能やUIに対応可能か

ツールによってカスタマイズの柔軟さや、様々な機能に対応するきめ細やかさ(データの種類や自動処理やワークフロー設定の拡張性)は異なります。また、UI(画面デザイン)についても、自由に画面構築できるデザイン性の高さや自由度のあるツールもあれば、標準UIしかないが標準で高度なアプリ画面を選べるようになっているツールもあります。

直近で使う用途だけでなく、将来の可能性のとしての利用拡張も念頭におきつつ、対応できるカスタマイズ性があるのかを確認しておきましょう。

標準機能だけでできない場合も、将来的に カスタム部品やプラグインを追加できる仕組み があることで対処できる場合もあります。

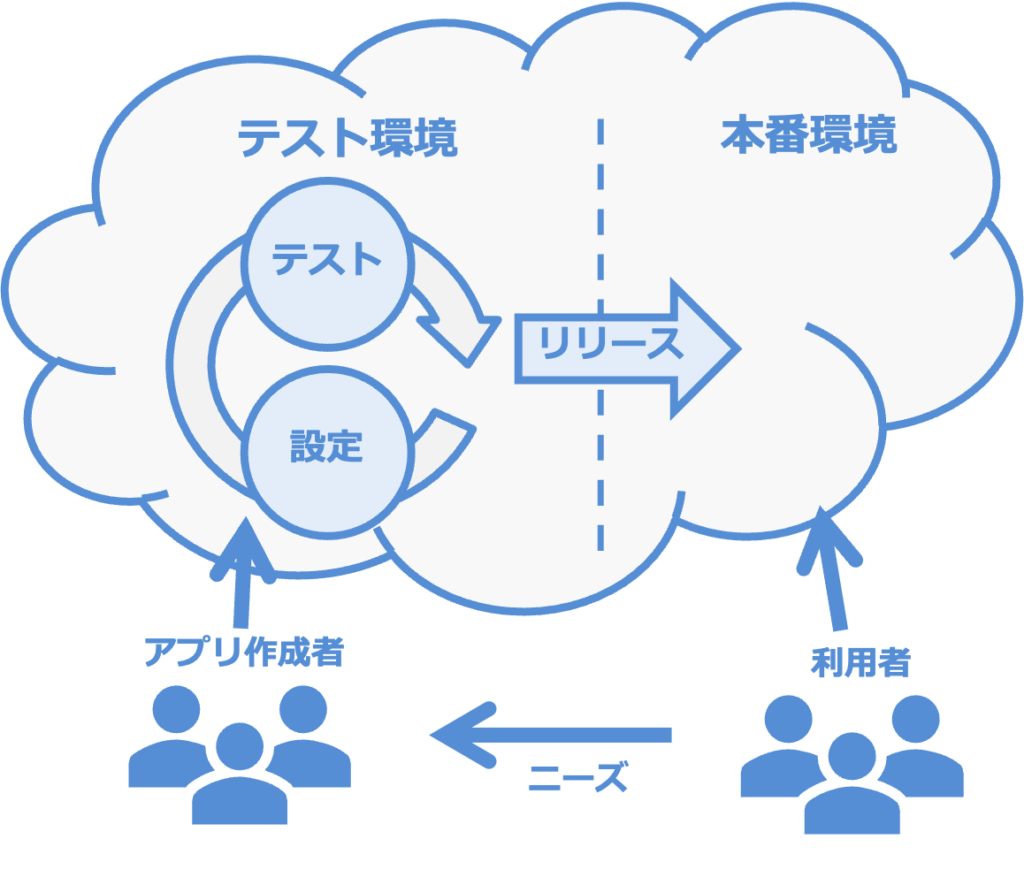

変更の容易さ

何ができるかだけではなく、どれくらい柔軟に変更できるか、という部分が拡張性に影響を与えます。そのため、ツール毎の変更フローがどういったものか、確認しておきましょう。

- 運用中のアプリに影響を与えず変更作業ができる

- 動作確認が手軽に行える

- 途中変更の制約(できないこと)が少ない

- 途中で変更した場合の、影響を考慮した仕組みになっている

- リリースが手軽に行える

「小さく始めて大きく育てた」成功事例があるか

拡張性を見極める最もわかりやすいポイントは、実際の事例です。

「少人数チームから始め、全社展開まで拡張した成功事例」があるツールなら、自社でもスケールアップしやすいと判断できます。

実際の導入事例から見る「拡張性のあるノーコード活用」

ノーコードの拡張性は、理論だけではなく実際の活用事例を見ることでより理解しやすくなります。ここではツールの拡張性を活かした代表的なケースを紹介します。

1ビジネスから他チームに拡張できた例

あるサービス企業では、特定のチーム向けに店舗巡回の報告アプリをノーコードで導入。

運用が定着してからは、他チームも、最初のアプリをベースに、チームに合うカスタマイズを自分たちで行い展開。結果として全社規模での利用に拡大し、数百人規模での運用が可能になりました。

ポイントは、ユーザー数が増えても安定して動作する設計とライセンス体系、カスタマイズ性があったこと です。

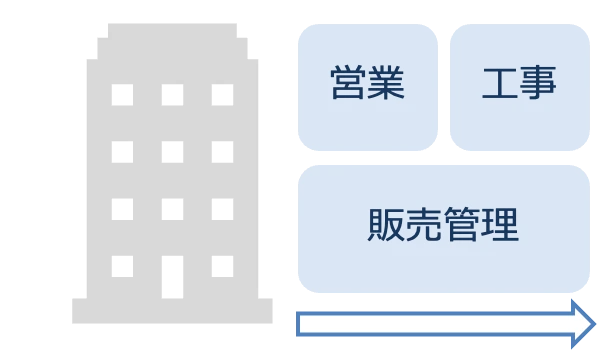

全社業務の基盤にできた例

ある企業では、従来の基幹システムを刷新して、クラウド化・スマホ対応し、現場の見積もりや工事、他拠点との情報連携ができるように検討していました。

ツールの機能拡張性、カスタマイズ性を活かし、「顧客管理」「案件管理」「見積」「請求」「発注」「工事報告」といった業務が連動して動作するように設計、統合的なアプリを構築して導入しました。

この場合は、導入後の拡張ではなく、最初からツールの拡張性を活かした統合的なシステムの導入をすることができました。

これらの事例からわかるのは、ノーコードは決して「小規模利用に限られるもの」ではなく、 拡張性を意識したツール選びと設計次第で、中長期的に業務基盤として活用できる ということです。

まとめ

ノーコードは「小規模利用しかできない」「将来的に限界がある」と思われがちですが、実際にはツールや設計次第で十分に拡張性を備え、成長に合わせて長く活用できます。

拡張性を考える際には、

- 機能や画面の追加ができるか

- ユーザー数やデータ量の増加に対応できるか

- 他システムや外部サービスとの連携が可能か

- 現場に合わせた柔軟なカスタマイズができるか

といったポイントを押さえておくことが重要です。

ノーコードは「まずは小さく始め、業務に合わせて大きく育てていける」点が大きな強みです。拡張性を見据えてツールを選べば、導入時の不安は大きく減り、将来的にも安心して運用していけるはずです。

将来の拡張の可能性も含めて、ノーコード導入検討のご相談を承っています。お気軽にお問い合わせ下さい。