ノーコードは「専門知識がなくてもアプリやシステムを素早く作れる」として、多くの企業で注目されています。現場の声をすぐに反映できる点や、開発コストを抑えられる点も大きな魅力です。

しかし導入を検討する担当者の多くは、こんな不安を抱えています。

- 導入後の運用や保守は大変ではないか?

- 改善や追加要望にきちんと対応できるのか?

- 属人化して結局ブラックボックス化しないか?

実際にノーコードを導入した企業でも、運用体制が整っていないと「作ったけれど使われない」「要望が反映されず形骸化する」といった課題が生じてしまいます。

本記事では、ノーコード導入後に陥りやすい課題を整理し、保守・改善をスムーズに進めるための具体的なコツをご紹介します。導入検討中の方も、すでに運用を始めている方もぜひ参考にしてください。

ノーコード導入後についての誤解

ノーコードは「すぐに作れる」「誰でも簡単に使える」というメリットが強調されることが多いため、「導入してしまえば完成」「そのまま自走できる」という誤解が生じることもあります。

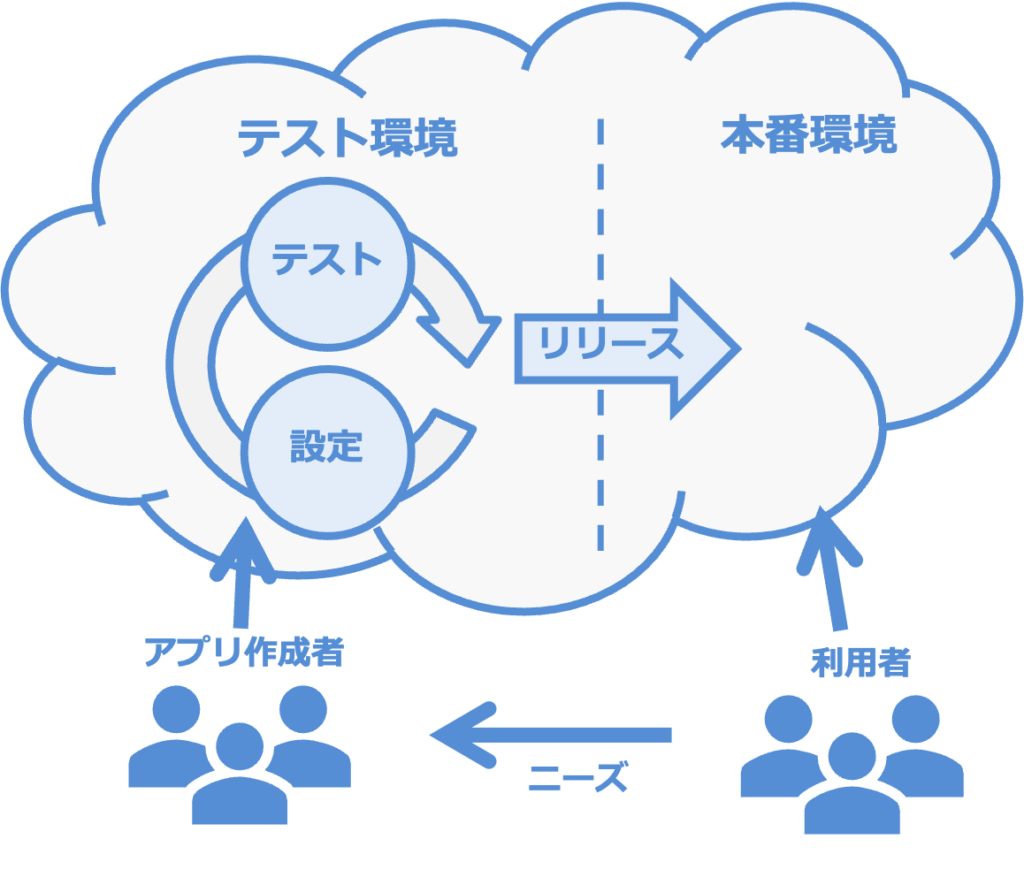

実際には、ノーコードも他のITシステムと同じく「運用して改善を重ねていく」ことが必要です。アプリや仕組みを一度作っただけで、ずっと現場のニーズに合い続けることはありません。業務の流れは日々変化しますし、利用する社員の要望も出てきます。

この「導入すれば終わり」という思い込みがあると、以下のような問題が起きやすくなります。

- 作ったまま放置されて、使われなくなる

- 担当者だけが理解している状態になり、属人化する

- 現場からの改善要望が反映されず、不満が溜まる

つまりノーコードの導入はゴールではなくスタート。むしろ「導入後の運用フェーズ」こそが、ノーコードの価値を発揮できる場面なのです。

ノーコード運用でよくある課題

ノーコードは導入が容易な反面、運用フェーズで思わぬつまずきが発生するケースも少なくありません。ここでは、企業が直面しやすい代表的な課題を整理します。

属人化によるブラックボックス化

「ノーコードだから誰でも触れるはず」と考えていても、実際には担当者が一人で構築・改善を続けてしまうことが多いです。その結果、担当が異動・退職すると運用が止まり、システムがブラックボックス化するリスクがあります。

改善が後手に回る

現場から改善要望が出ても、優先順位付けが曖昧だったり、担当者のリソース不足で後回しにされがちです。せっかくの「すぐに直せる」強みが活かされず、不満が蓄積します。

外部依存によるスピード低下

最初は自社で運用していたものの、複雑化に伴って外部ベンダーに依存してしまうケースもあります。結果として、改善スピードが落ち、コストも増大してしまいます。

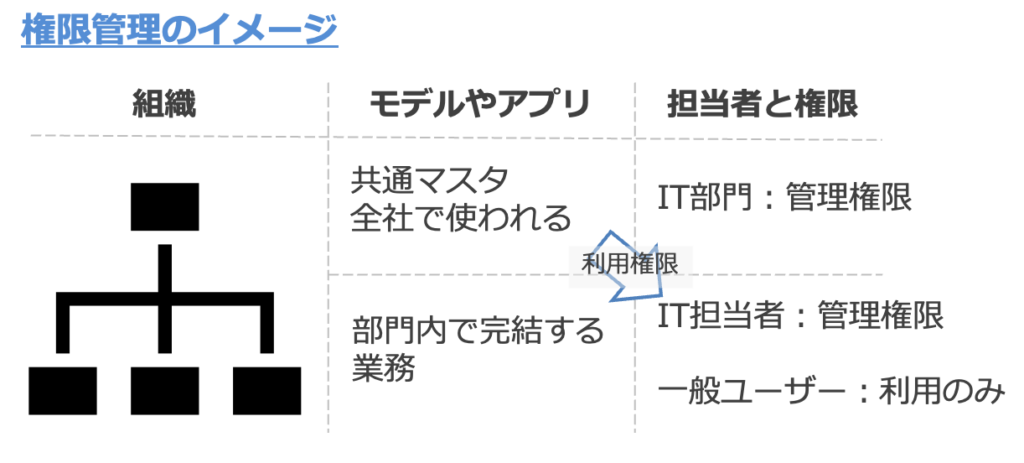

アプリやフォームの乱立

「作りやすさ」が裏目に出て、部署ごとにバラバラにアプリやフォームが乱立することもあります。利用者がどれを使えばよいか混乱し、管理負担も大きくなります。

こうした課題は「ノーコードが悪い」わけではなく、運用体制や改善フローを整えていないことが原因です。

次章では、これらの課題を防ぎ、ノーコード運用をスムーズに進めるためのポイントを解説します。

運用をスムーズに進めるためのポイント

ノーコードを導入後にうまく活用できる企業は、単に「作る」だけでなく、運用を継続する仕組みを整えています。ここでは、運用をスムーズに進めるために押さえておきたいポイントを紹介します。

ドキュメント化とナレッジ共有

アプリの設計意図や変更履歴、使い方を簡単にでも残しておくことで、属人化を防げます。マニュアルを完璧に作る必要はありません。共有フォルダや社内Wikiに「いつ・誰が・どんな修正をしたか」を記録するだけでも効果的です。

小さく改善を繰り返す文化づくり

ノーコードの強みは「すぐに直せる」点にあります。大掛かりなリリースを待つのではなく、現場からの要望を小さく反映していく方が運用が長続きします。アジャイル的に回すイメージが理想です。

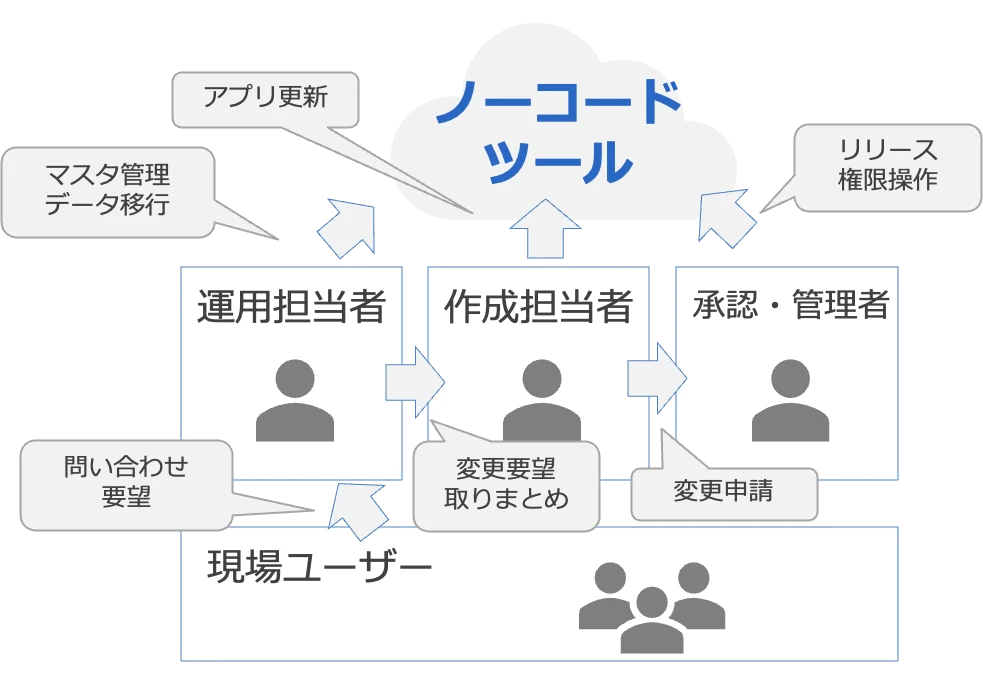

役割と権限の明確化

「誰が改善要望を受け付けるのか」「誰が実際に改修するのか」を明確にしておくことが重要です。運用責任者・現場担当・管理者などの役割を整理すれば、問い合わせや改善依頼がスムーズに流れます。

外部サポートとのバランス

すべてを自社で抱える必要はありません。自社で対応できる範囲と、外部の支援を活用する範囲を切り分けることで、スピードと安定性を両立できます。特に定期的な棚卸しや大規模改修は外部を頼るのも有効です。

これらのポイントを意識することで、導入後の「作ったまま放置」や「属人化」といった課題を防ぎ、ノーコードの強みを活かした運用が可能になります。

ノーコード運用を成功させる具体的な工夫例

ポイントを理解しても、実際にどう仕組み化すれば良いか悩む方も多いはずです。ここでは、すぐに取り入れられる具体的な工夫を紹介します。

定期的なアプリ・フォームの棚卸し

利用されていないアプリや重複しているフォームは、運用を複雑にする原因になります。四半期や半年に一度の頻度で棚卸しを行い、「使われているもの/不要なもの」を整理しましょう。

改善要望の収集ルートを用意する

現場の声を拾う仕組みがないと、不満や改善ニーズが埋もれてしまいます。専用の問い合わせフォームやチャットチャンネルを用意し、誰でも気軽に要望を投げられるようにすることが大切です。例えば、ノーコードツール自体を活用して、要望の送信や対応状況の管理アプリ等を作ってみるのも有効です。

改修の優先度を決める仕組み

改善要望が多いと、すべてに対応するのは難しくなります。そこで「業務インパクトの大きさ」「対応工数の少なさ」といった観点でスコアリングし、優先度をつけて順番に対応すると無理なく改善を続けられます。

定例の振り返りミーティング

月に一度など、運用チームと現場担当者で軽く振り返る場を設けるのも効果的です。「最近不便に感じていることは?」「直して助かった点は?」といった声を共有するだけで、改善が前向きに回り始めます。

開発の権限管理機能の活用

ノーコードツールの中には、開発時の権限を管理できるものがあります。こうした機能を活用することで、アプリが乱立するといった自体を防ぎ、スムーズに運用を進めることに役立てることができます。

こうした仕組みを取り入れることで、「作って終わり」ではなく、改善が習慣化するノーコード運用を実現できます。

次章では、これまでの内容を整理しつつ、ノーコード導入を成功させるための考え方をまとめます。

まとめ

ノーコードは「早く作れる」「現場に合わせられる」という強みがある一方、導入して終わりではなく、運用・改善を継続できるかどうかが成功の分かれ道となります。

よくある課題としては、属人化や外部依存、改善が後手に回ること、アプリの乱立などがあります。これらはノーコードそのものの欠点ではなく、運用体制や仕組みを整えていないことが原因です。

スムーズに運用するためには、

- ドキュメント化とナレッジ共有

- 小さく改善を繰り返す文化づくり

- 役割分担と権限設定の明確化

- 外部サポートとの適切なバランス

といった工夫が欠かせません。さらに、棚卸しや要望収集の仕組み、KPI設定などを取り入れれば、改善を習慣化しやすくなります。

ノーコード導入はゴールではなくスタートです。保守・改善の仕組みを整えることで、業務にフィットしたシステムを育て続けられ、現場に本当に役立つデジタル化を実現できます。

自社に合うノーコード運用方法を知りたい方はこちらからご相談ください