ノーコードは「プログラミング不要で業務アプリを作れる」として注目されています。現場部門でも手軽に使えるため、近年では多くの企業が導入を検討し始めています。

しかし、ノーコードは万能ではありません。実際には「向いている業務」と「向いていない業務」があり、それを見極めずに導入すると「思ったように使えなかった」「結局大規模なカスタマイズ開発が発生した」という失敗につながることもあります。

本記事では、ノーコードの向き・不向きの基準を整理し、自社に合うかどうかを判断するヒントを解説します。さらに、営業活動のSFAや店舗巡回といった、現場での活用事例も紹介しますので、自社にフィットするかどうかの参考にしていただければ幸いです。

ノーコードとは?

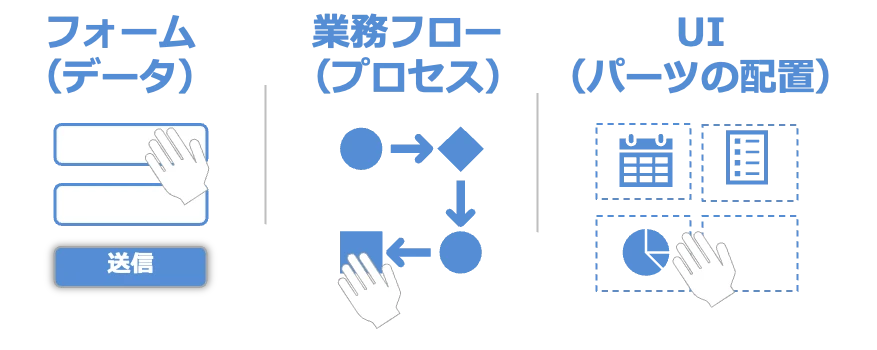

ノーコードとは、プログラミングの知識がなくても業務アプリやシステムを構築できる仕組みのことです。

画面上で「入力フォームを追加する」「ワークフローを設計する」といった操作をドラッグ&ドロップや画面上の設定で行えるため、専門のエンジニアに依頼せず、現場の担当者が主体となって業務に合ったアプリを作れるのが特徴です。

近年では、以下のような目的でノーコードが利用されるケースが増えています。

- 営業管理(SFA)や顧客管理

- 店舗巡回やフィールド業務の報告アプリ

- 日報・チェックリストなどの業務効率化

- 部署ごとの小規模な業務改善

一方で、すべての業務がノーコードで解決できるわけではありません。

次の章では「どんな業務に向いているのか?」「逆に向かない業務は?」を具体的に見ていきましょう。

ノーコードが向いている業務

ノーコードは万能ではありませんが、特に以下のような業務に強みを発揮します。

定型的で繰り返し発生する業務

日報の提出、チェックリストの入力、進捗の報告など、毎日・毎週のように繰り返される定型業務はノーコードに最適です。

入力フォームや管理画面をすぐに作れるため、紙やExcelでの煩雑な管理から脱却できます。

現場部門が主体となる業務改善

IT化されているのは会計に関わる基幹系だけで、現場の業務は手動運用のまま、という課題は、多くの企業で見られます。

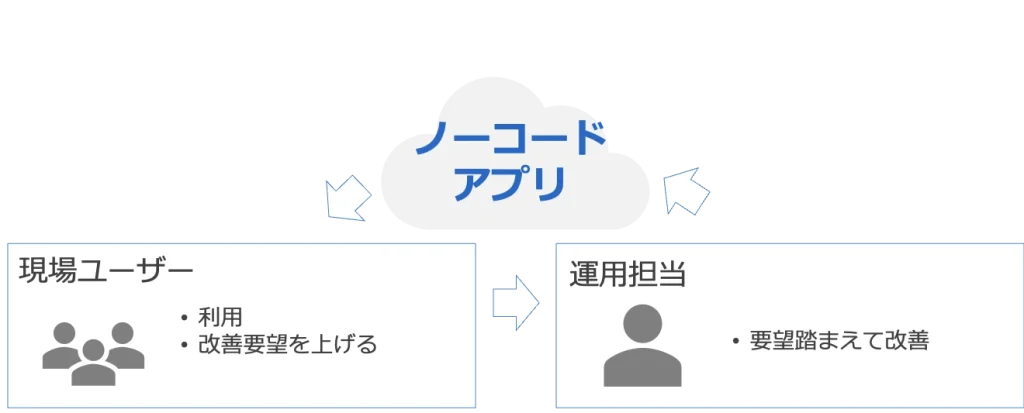

ノーコードであれば、現場担当者自身が業務に合わせてアプリを作成・修正できるため、実際に現場で“使われるシステム”を作って業務改善に取り組みやすいのが特徴です。

例えば、店舗巡回の報告アプリなら、店舗スタッフやラウンダーが必要な項目を自分たちで設計し、すぐに運用に反映できます。

既存ツールがフィットしにくい業務

既製品のSFAやCRMを導入しても「入力が面倒」「現場のフローに合わない」といった声が出ることは少なくありません。

ノーコードであれば、自社の営業プロセスにフィットする形にカスタマイズできるため、入力率や活用度を高めやすくなります。

実際に、営業活動を管理するSFAアプリをノーコードで構築することで「営業が使いたくなるツール」を実現している企業も増えています。

迅速に立ち上げたい業務

新しい取り組みやプロジェクトを始める際、「システムを作っている時間がない」というケースがあります。

ノーコードなら短期間で試作・運用を開始できるため、まずは小さく試し、効果を確認してから全社展開するような使い方に適しています。

ノーコードが向いていない業務

ノーコードは便利な一方で、すべての業務に適しているわけではありません。以下のようなケースでは不向きとなることが多いため、導入前に注意が必要です。

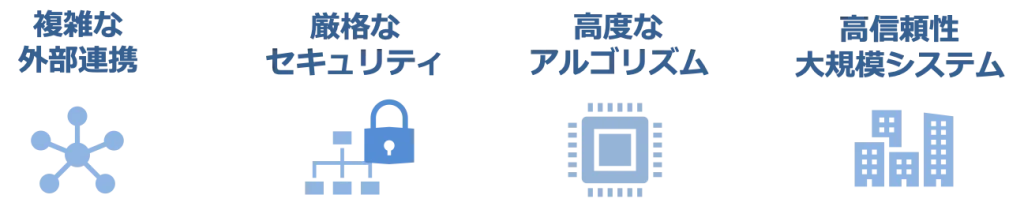

高度なアルゴリズムや専門的な処理が必要な業務

需要予測や在庫最適化、AIを活用した分析など、複雑な計算やアルゴリズムを伴う業務はノーコードでは対応が難しい場合があります。

これらは専用のシステムやエンジニアによる開発が求められます。

大規模で基幹システムに直結する業務

会計や人事、ERPなど、全社の根幹を支える基幹システムは高い信頼性やパフォーマンスが求められます。

トランザクション量が多く、業務影響も大きいため、ノーコードよりも専用開発・既存パッケージの利用が一般的です。

複雑な外部システム連携が必要な業務

多数の外部システムや基幹システムとリアルタイムに連携するような業務は、ノーコードでは制限が出やすくなります。

API連携機能を持つノーコードツールもありますが、複雑度が増すと専門的な開発スキルが必要になることが多いです。

セキュリティやコンプライアンスが厳格に求められる業務

金融、医療、行政など、高度なセキュリティ基準や法規制に対応する必要があるシステムでは、ノーコードの汎用的な仕組みでは要件を満たせない場合があります。

こうした業務では、専用設計やセキュリティ認証を備えたシステムを選ぶことが望ましいでしょう。

導入を判断する3つの視点

ノーコードは、業務の性質によって適するかどうかが大きく変わります。導入を検討する際には、次の3つの視点で判断するとよいでしょう。

業務の規模と複雑さ

- 小規模で定型的な業務 → ノーコード向き

- 大規模かつ複雑な基幹業務 → 専用システム向き

→ まずは「部署単位」「特定プロセス単位」での導入を検討するのが現実的です。

業務にフィットする必要があるか

- 専用の既成ツールが存在せず、スクラッチ開発するほどではない業務は基本ノーコードが最適です

- 専用ツールがあったとしても、SFAのように業務にフィットさせることで効果を高められる分野は、ノーコードも含めて比較検討すると良いです

- ノーコードは、現場が主体的にアプリを作り、改善を繰り返すほど効果が高まるので、現場を巻き込めるかどうかも一つの判断材料になります。

→ 「独自業務」「カスタマイズの価値が高い」「現場が関与できる」という条件が揃うほど、導入に適しています。

スピード重視か、安全性・拡張性重視か

- 「早く試したい」「小さく始めたい」 → ノーコードが有効

- 「長期的な拡張性や厳格なセキュリティが必須」 → 専門開発が適切

→ どちらを優先するかで、最適な選択肢が変わります。

この3つの視点を踏まえれば、自社がノーコードに適しているかどうかをより具体的に判断できるはずです。

まとめ

ノーコードは、すべての業務に万能なわけではありません。

- 向いている業務:定型的・繰り返しのある業務、現場主体で改善したい業務、既存ツールがフィットしにくい業務、スピード重視の業務

- 向いていない業務:高度なアルゴリズムが必要な業務、大規模な基幹システム、複雑な外部連携、厳格なセキュリティが求められる業務

このように、ノーコードは「現場で実際に使われるアプリ」を素早く立ち上げたいときに特に強みを発揮します。

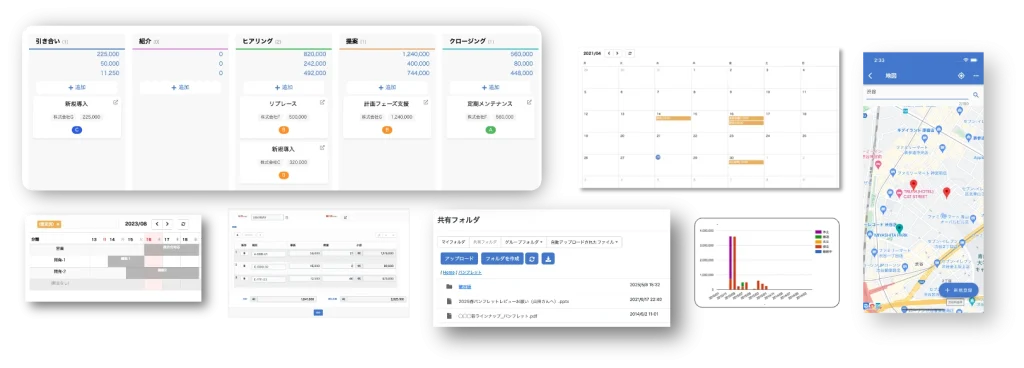

特に 営業活動を管理するSFA や 店舗巡回の報告アプリ のように、現場の担当者が日常的に入力・活用する業務には非常に相性が良い領域です。

もし「自社の業務に合うのかどうか」を具体的に知りたい場合は、ぜひ資料をご覧ください。

ノーコードツール NuApp なら、現場主導でカスタマイズでき、SFAや店舗巡回などの業務アプリをスピーディに構築できます。

NuAppとは?特徴と機能を解説

NuAppの入門資料。他ツールと比較した特徴や、何ができる、何が実現できるかをまずは理解したい方にお勧めです。

また、検討中の業務が向いているかどうか気になる方は、お気軽にご相談下さい。