プロジェクトやチームの業務を、チームリーダーやプロジェクトマネージャーとして管理する際に、進捗状況が分かりづらく、進捗の遅れ等に困ったことはないでしょうか。

この記事では、進捗を可視化する目的、ステータス定義、メリットやツール活用のコツまで詳しく解説します。

進捗可視化とは?業務とプロジェクトの“見える化”の意味

進捗の可視化とは、業務の進捗を管理するために、その進捗状況を視覚的に分かりやすい形で見える化することで、管理に役立てることです。

また、業務を可視化する単位や範囲としては、特定の業務のみを把握したいこともあれば、チーム単位やプロジェクト単位といった全体を把握したいこともあると思います。

これは単に報告書にまとめるということではなく、誰が何をいつまでに進めているのかを、リアルタイムで共有できる仕組みを整えることでメリットを享受できます。

「進捗が見えない」状態だと、納期遅れや品質低下、チームのコミュニケーション不足を招きやすくなります。逆に、可視化が適切に行われていれば、問題の早期発見、リソース配分の最適化、チーム全体のモチベーション維持など、多くの面でプラスに働きます。

進捗を可視化するメリット

それでは、業務の進捗を可視化することによって、どのようなメリットがあるでしょうか。

円滑な業務・プロジェクトの進行

まずは、最もベーシックな部分で、業務の遅延を防止するというものです。進捗とは、そもそも進み具合を示すものですので、進捗状況を把握することにより、遅れ気味の業務や、遅延を生じさせそうなリスク、といったものを把握し対処することで、遅延をリカバリしたり、後々遅延を生じさせないように予め対応する、といったことが可能になります。

遅延が生じると、顧客との約束事である納期を超過するといったことにも繋がりかねなく、進捗管理を行う上で、最も重要な観点になってくるかと思います。

チーム/プロジェクト全体のリソースを最適化

また、チーム全体、プロジェクト全体の進捗状況がひと目でわかる状態になっていると、進捗状況も考慮の上、優先度を検討することもできるようになります。

例えば、トラブル対応のために遅延の影響の少ない業務を後回しにしたり、ビジネス上の価値が高まっている業務の進行を優先したり等、進捗が可視化されているからこそ、悪影響を生じないようにしつつも、リソース配分を行って、より効果的な業務の進め方を追求していくことが可能になります。

また、リソース配分という観点では、優先度付けの他にも、業務負荷の分担といった点でもメリットがあります。ある人に負荷がかかり、ある人に余裕が生じているといった状況も把握できるようになれば、業務の分担を見直すといった対応により、チーム全体の進捗を円滑化することにも繋がります。

こういった、担当を見直す際にも、業務の状況が可視化されていることで、属人化せずスムーズに引き継ぎできるようになる、というメリットが生じます。

コミュニケーションを効率化・円滑化

進捗状況が見える化できていないと、進捗状況を把握する所からコミュニケーションを始める必要があり、その分時間がかかります。こうした時間を削減することにより、コミュニケーションコストを削減できますし、抱えている業務やその状況を前提条件として把握した上で、より本質的な話題から会話を開始できるため、円滑にコミュニケーションを進め、チームワークの向上も期待できます。

担当者自身の生産性の向上

マネージャーやリーダーだけでなく、業務を担当する本人にとっても、進捗が可視化されていることはメリットがあります。担当している業務やその進捗状況が直感的に把握できることで、仕事の優先度付けを行いやすく、今集中すべき業務が何なのかはっきりしてきます。これにより、適切に仕事の順序・段取りをつけ、迷いなく最優先の業務に集中できるため、高い生産性で仕事を進めることも期待できます。

可視化を始める前に整えておきたいポイント

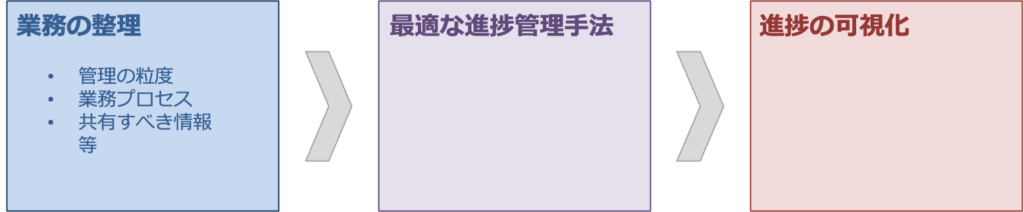

次に、業務に進捗を可視化していくために、前提としてどのような準備が必要でしょうか。まずは、進捗を管理する対象の業務についての整理が重要です。

可視化する粒度の決定(作業単位 or 中タスク単位等)

具体的には、管理する粒度です。個別の作業について進捗を把握する必要のある業務もある一方、細かい作業について逐一管理するのはそぐわず、大きなまとまりで管理する場合もあるかと思います。

また、進捗を管理する上で、業務プロセスを把握するのも重要な点です。なぜなら、業務の進捗を表現するうえで、業務のステップやステータスといった尺度で、どこまで進んだかを共有して、進捗度合いを把握するケースもあるからです。

このように、進捗の可視化のためには、業務そのものを整理して、自社の業務に適した進捗可視化のあり方を検討することが前提として必要になってきます。

ステータスや進捗基準の定義

タスクの進捗を可視化するためには、まず「どのような状態を“進んでいる”とみなすか」を、関係者の間で明確に定義しておく必要があります。これが曖昧なままだと、「進んでいる」「ほぼ完了」といった主観的な表現が混在し、かえって認識ズレやトラブルの原因になります。

ステータスの定義とは?

ステータスとは、各タスクや工程が現在どの段階にあるのかを示す情報です。たとえば以下のように、あらかじめ区分けしておくことで、全員が共通の物差しで進捗状況を把握できます。

- 未着手(Not Started)

- 作業中(In Progress)

- 確認中(Under Review)

- 完了(Completed)

- 保留/差戻し(On Hold / Rejected)

このようなシンプルかつ共通言語化されたステータスを定義しておくことで、「どの作業が止まっていて、誰の対応が必要か」が一目で分かるようになります。

進捗基準とは?

進捗基準は、業務やプロジェクトがどこまで進んでいれば何%の進捗とみなすか、を定量的に評価するルールです。

例えば:

- タスク完了を「100%完了」とする

- 設計・開発・テストの3工程がそれぞれ1/3ずつの重みなら、「設計完了=33%、開発完了=66%、テスト完了=100%」

- 承認・レビューが終わるまでは「完了」とみなさない

こうしたルールをチームで合意し、共有しておくことが大切です。タスクの完了基準をあらかじめ決めておくことで、進捗率の定義がブレず、プロジェクトの全体像も正確に見えるようになります。

可視化対象の範囲の明確化

業務の進捗可視化を効果的に行うためには、「どの業務の進捗を見える化するのか」という対象範囲を、あらかじめ明確にしておくことが重要です。

この整理ができていないと、可視化にばかり手間がかかり、実務に活用されなかったり、逆に現場に負担をかけてしまったりする恐れがあります。

- どの業務・プロセスを対象にするか(例:営業プロセス全体/製造の一部工程/開発タスクのみ)

- どの単位で可視化するか(例:個人単位/チーム単位/部署単位)

- どの粒度で進捗を追うか(例:日単位/週単位/タスク単位)

可視化の対象を必要最小限に絞ることで、「見える化」の質を高めながら、運用の負担を軽減することができます。

進捗可視化の手法

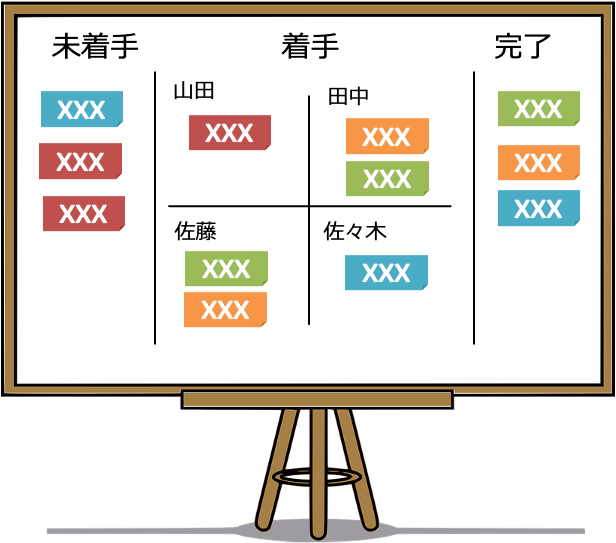

ホワイトボード

進捗可視化にITは必ずしも必須ではありません。ホワイドボードを使ったタスクの共有手法は、古くから活用されてきており、今でも有効です。

具体的には、付箋等にタスクを記入し、ホワイドボード上に、タスクのステータスを区切るエリアを作成し、タスクの進捗に応じて付箋等を移動していきます。一般的には、あまり複雑な工程管理は適しておらず、未着手・着手中・完了というレベルで管理するのが良いです。また、担当者については、ホワイトボード内で担当者毎のエリアを作成して管理することもできます。

こうした手法には、費用をかけずすぐに取り入れられる手軽さというメリットがある一方、要求事項が多くなってくると対応が難しくなります。例えば、場所に縛られず進捗を共有することはできませんし、過去の履歴は残りません。また、きめ細やかな進捗の把握や、様々な形式での進捗の可視化といったことも限界があります。

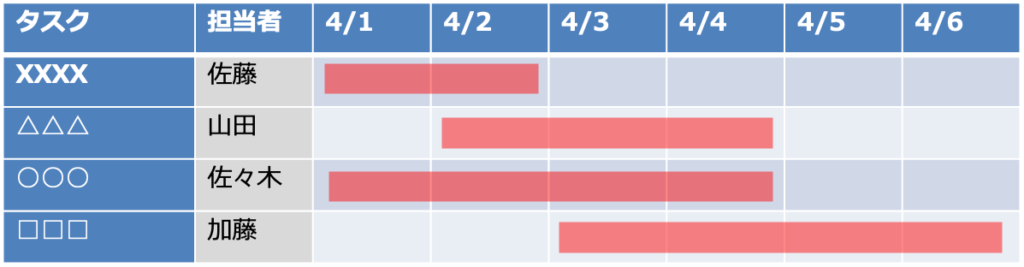

ガントチャート

ガントチャートはタスクの進捗状況を管理するための表です。縦軸にタスクを、横軸で実施する日時や進捗状況を表現し、タスクの進捗状況を時系列で可視化し、直感的に把握できるようにします。Excel等のスプレッドシートで作成することが一般的ですが、後述するタスク管理ツール等のITツールの機能として含まれていることもあります。

また、ガントチャートを応用することで、タスクを細分化して、タスクの親子関係を含めたWBSによる進捗管理に活かすこともできます。

スプレッドシートでガントチャートを運用する場合、ちゃんと更新されれば、タスクの状況を直感的に把握できますが、誰かが進捗状況を把握した上で、表をメンテナンスする必要があります。そのため、リアルタイム性が低かったり、実態と乖離した形式的なものになるリスクもあります。

タスク管理・プロジェクト管理ツール

ITツールをより活用する場合には、タスク管理やプロジェクト管理と呼ばれるツールが候補になります。

こうしたツールを活用することで、担当者自身がタスクの状況を更新することで、リアルタイムに進捗状況を共有することもできます。

一般的なタスク管理ツールでは、タスクについて付帯的な情報も管理可能ですし、登録された情報に基づいて、タスクリストや、ガントチャートやその他の進捗可視化機能を通して、必要な形で現状を把握することができるようになっています。

また、プロジェクト管理ツールと呼ばれるようなものは、それに加えて、プロジェクト管理に必要な周辺的な機能が追加されていることが一般的です。例えば、リソース管理(予算や人員)、コミュニケーション機能、ファイル共有機能等です。

ノーコードツールNuAppによる進捗可視化の実現方法

より具体的に、進捗の可視化を理解していくために、具体的なツールを例に、実際の進捗可視化の流れを見ていきます。ここでは、ガントチャート等の進捗可視化機能も豊富なノーコード開発ツールである、NuAppを例に解説していきます。

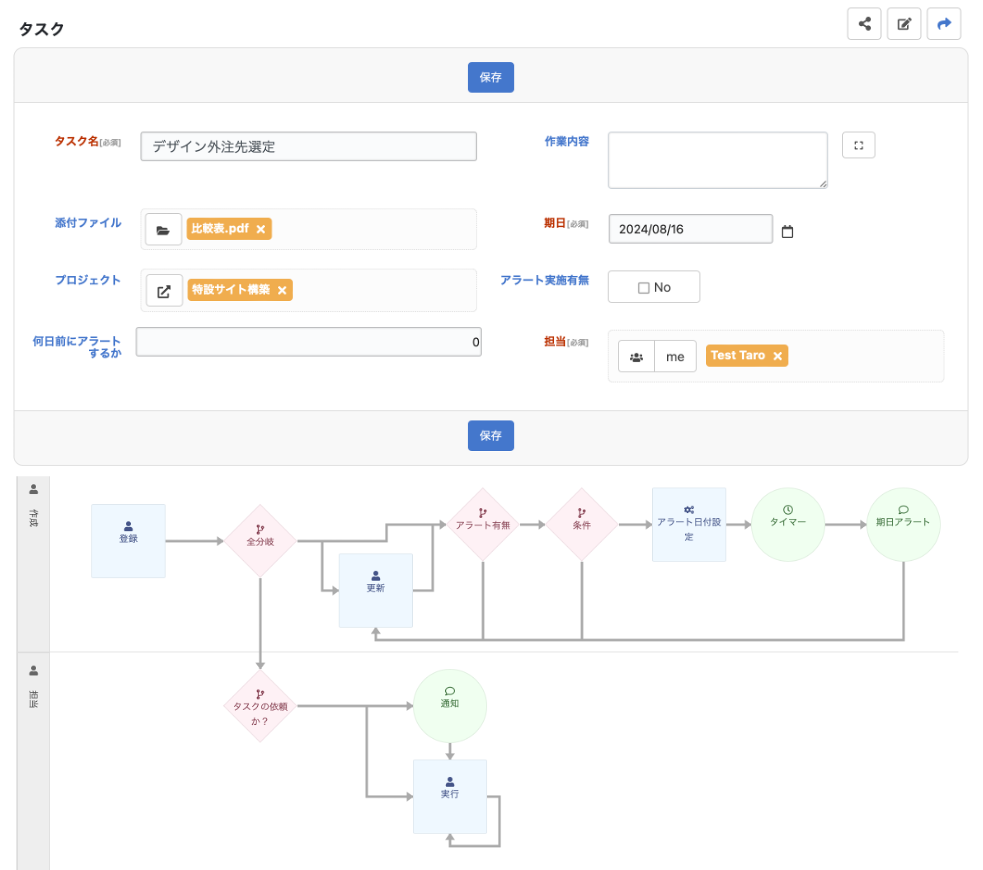

タスクの管理

まず、進捗管理の基本となるタスクを管理行います。タスク管理を行うために必要な情報としては、件名、担当者、期限や実施期間、ステータスといったものが考えられます。また、NuAppでは自由に項目を追加していけるので、自社の業務に合わせて共有する情報を追加していきます。他に考えられるのは、詳細を自由記入する項目や、ファイルの添付、関連する情報へのリンク(顧客ありきで行われる業務であれば顧客マスタ等)といったものが挙げられます。

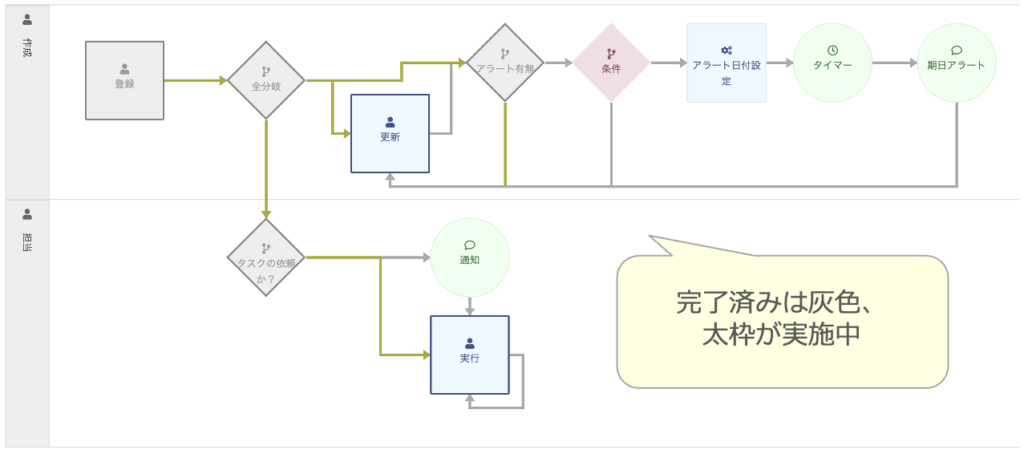

このタスクには、前述した情報の管理だけでなく、業務プロセスを管理することも可能です。定型の業務フローに従って行うような業務であれば、NuAppのプロセス管理機能を使って、プロセス図を描画して、それに従ったワークフローを活用して業務の進行を効率化することも可能です。

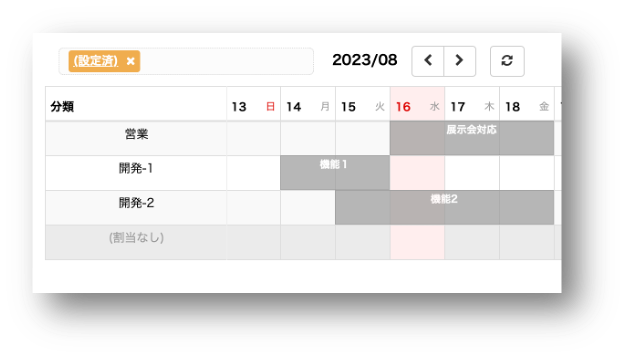

ガントチャートへの表現

前項で作成したタスクは、ガントチャート上で表現し、利用することも可能です。例えば、実施日の開始・終了を管理するタスクを、日付の時系列上に表現したガントチャートの例は、以下の図のようになります。このガントチャートはドラッグ操作で簡単にタスクの移動や期間の変更ができるので、直感的な表現でタスクの状況を把握した上で、スケジュール調整も手軽に行うことができます。

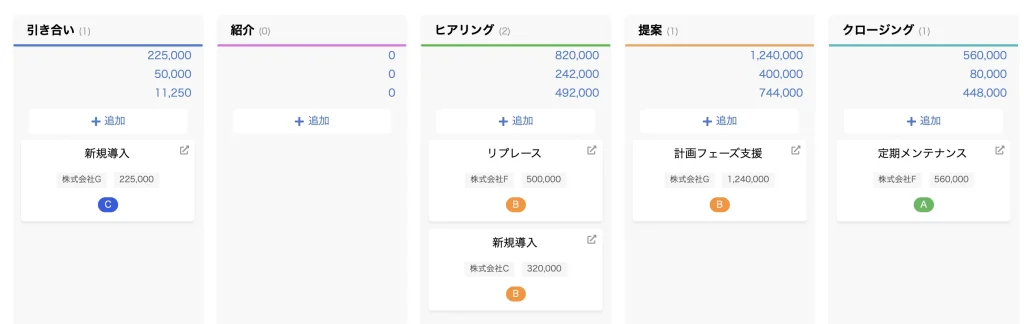

カンバンボードでの可視化

前述したホワイトボード活用のような可視化手法は、元々製造業でカンバン方式として使われていたものが、ITツールにも採用されカンバンバードとして活用されています。NuAppにもカンバンボード上でタスク管理する機能があります。各エリアは、進捗ステータスを示し、その中に配置されたカードは管理対象のタスクです。タスクの進捗や偏りを可視化しつつ、ステータスが進んだ時は、ドラッグ&ドロップで手軽に進捗更新できるようになっています。

プロセスの進捗を可視化

業務プロセスを持っているタスクについては、プロセスの進捗状況を、プロセス図上で確認することができます。ある程度複雑なプロセスを持っている業務の場合は、こうした図を見ることで、どこで止まっているのか、どこに時間が掛かっているのか等が、直感的・効率的に把握することが可能です。

検索リストでの進捗把握

また、検索機能を使って、目的のタスクに絞って状況確認するのも、進捗可視化を行う上で有効です。例えば、ステータスや日付を組み合わせて検索することで、実施期限を過ぎているが、未完了のタスクを確認する等、目的に合った情報を取得して、その状況に応じたアクションを取ることが可能になります。

また、ステータスに応じて行の色を変えて、直感的に進捗把握することも可能です。

集計により進捗の全体像を可視化

管理すべきタスクの件数が多い場合は、集計機能が有効な場合もあります。全体的な進捗度合いを把握し、進捗度合い問題はないか、どこに問題があるか、といった状況を即座に把握することもできます。

このようにNuAppでは、タスク管理をベースとした、進捗の可視化を行うことができるようになっています。

まとめ|現場主導で進捗可視化を定着させるには

進捗可視化は、単に「見えるようにする」ことが目的ではなく、業務の滞留を防ぎ、意思決定を速くし、成果につなげるための手段です。とはいえ、見える化を形だけで導入しても、現場にとって使いづらかったり、負担が大きければすぐに形骸化してしまいます。

進捗可視化を現場に根付かせるためには、以下のポイントが重要です。

- 現場の実態に即したステータスや基準の定義

- 可視化の対象や粒度を過不足なく設計

- 進捗を記録する人・確認する人の役割を明確に

- ツールの使いやすさと、定着までのサポート

特にノーコードツールを活用すれば、業務の流れに合わせた柔軟な可視化の仕組みを、現場主導で構築できます。たとえば、業務ごとに異なる進捗ステータスや責任者の切り分け、チェックリストの活用など、現場の言葉と感覚に合った可視化が実現しやすくなります。

「なんとなく進んでいる」を「何が、どこまで進んでいるか」に変えることで、チームのパフォーマンスは大きく向上します。まずは、小さく始めて、徐々に改善しながら進めていきましょう。

進捗の可視化についての相談も無料で受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。