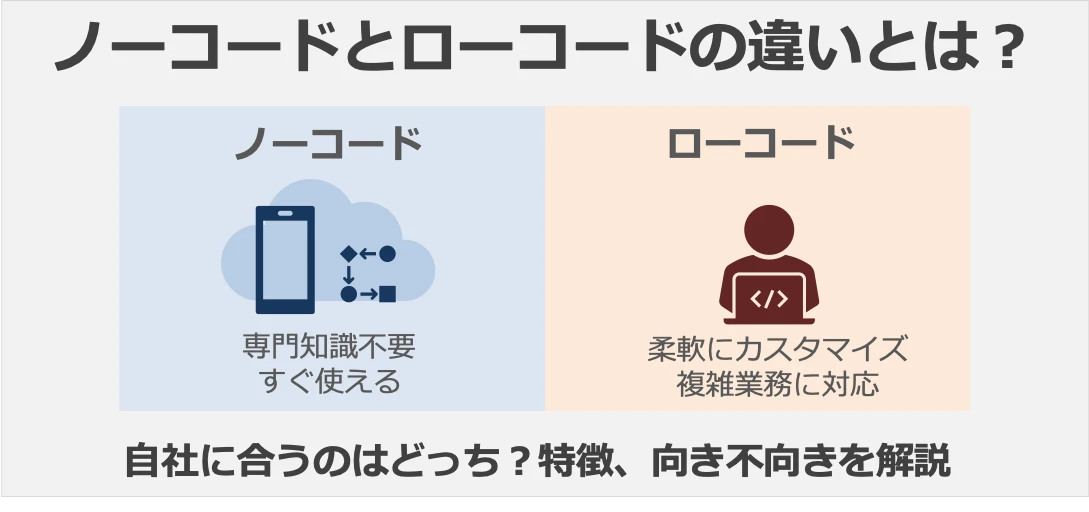

近年、企業のDX推進や業務効率化の手段として「ノーコード」や「ローコード」といった開発手法が注目を集めています。

どちらも「専門的なプログラミング知識を持たなくてもアプリやシステムを作れる」点で共通していますが、実際には 目的や使い方、適した企業規模や開発対象 に大きな違いがあります。

「現場で手軽に業務アプリを作りたい」「社内システムを柔軟に拡張したい」など、企業によって求める要件はさまざまです。そのため、ノーコードとローコードの違いを正しく理解しておかないと、導入後に「思っていた機能が実現できない」「保守が難しい」といったミスマッチが起きかねません。

本記事では、

- ノーコードとローコードの基本的な違い

- それぞれの特徴や向いているケース

- メリット・デメリットを整理した比較表

をわかりやすく解説します。最後には「自社に合うのはノーコードか、ローコードか」の判断ポイントも紹介しますので、ツール選定の参考にしてください。

ノーコードとローコードの基本的な違い

システム開発(アプリ)において「ノーコード」と「ローコード」は類似したものとして扱われていますが、実際に導入・運用すること考えると、対象となるユーザーや開発の自由度に明確な違いがあります。ここでは、それぞれの特徴を整理してみましょう。

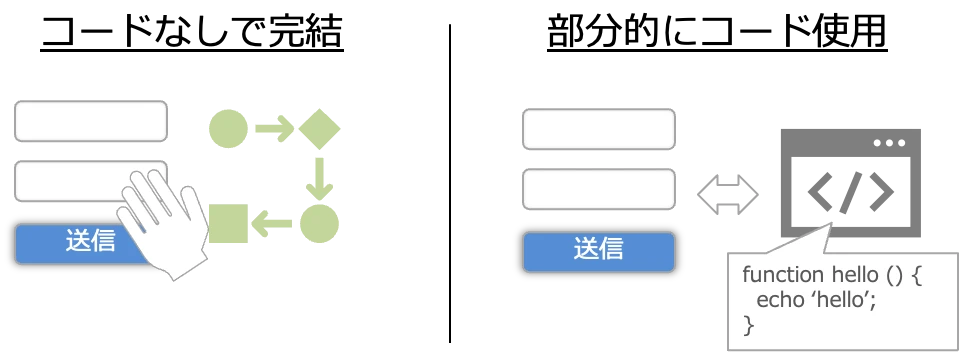

ノーコードの特徴

ノーコードは、その名の通り「コードを書かずに」アプリやシステムを構築できる開発手法です。画面操作やドラッグ&ドロップによる直感的なUIでアプリを作れるため、プログラミングの知識がない現場担当者でも業務に合わせたアプリを短期間で作成できます。

一方で、提供される機能やカスタマイズ範囲はあらかじめ制限されていることが多く、複雑な処理や独自システムとの連携には不向きな場合があります。

ローコードの特徴

ローコードは「少しのコードを補う」ことで、柔軟な開発が可能になる手法です。基本的にはGUIベースで開発できるものの、必要に応じてコードを書き足すことで、より高度なカスタマイズや他システムとの連携が可能になります。

そのため、利用者はある程度のプログラミング知識を持つIT部門やシステム担当者、システム開発の専門家が中心となるケースが多く、中規模以上のシステム開発や既存システムとの統合に向いています。

開発スピードと柔軟性の違い

ノーコードは「スピード優先」であり、短期間で業務改善を実現できるのが最大のメリットです。特に、勤怠管理や申請フロー、店舗巡回記録といった比較的シンプルな業務アプリに強みを発揮します。

一方、ローコードは「柔軟性優先」であり、要件が複雑な大規模プロジェクトや、複数システムを統合する場面に適しています。その分、開発にかかる期間はノーコードより長くなる傾向があります。

まとめ

ノーコードは「現場主体でスピード重視」、ローコードは「IT部門主体で柔軟性重視」と整理できます。

どちらが優れているかではなく、自社の目的やリソースに応じて使い分けることが重要です。

ノーコードの特徴と向いているケース

ノーコードは、名前のとおり「コードを書かずに」アプリやシステムを構築できる開発手法です。ドラッグ&ドロップやテンプレートを組み合わせるだけで、非エンジニアでも業務アプリを短期間で形にできるのが大きな特徴です。ここでは、ノーコードの強みと、特に効果を発揮するケースを紹介します。

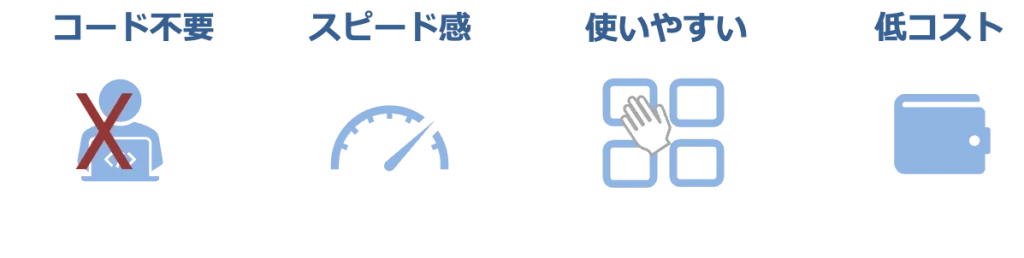

ノーコードの主な特徴

- コード不要で開発可能

プログラミングの知識がなくても、UI上の操作だけでアプリを作成できます。 - スピード重視の開発が可能

ゼロから開発するより圧倒的に早く、業務に必要な仕組みをすぐに整備できます。 - 現場でも使いやすいUI

フォーム作成やデータベース管理も直感的に操作できるため、IT担当者以外の現場メンバーも運用に参加できます。 - コストを抑えやすい

外注開発や大規模システムに比べ、導入・運用費用を低く抑えられるケースが多いです。

ノーコードが向いているケース

- 小規模な業務改善アプリをすぐに作りたい場合

例:店舗のシフト管理、営業日報アプリ、問い合わせ管理など。

小さな課題にすぐ対応できるのはノーコードの得意分野です。 - IT部門のリソースが不足している場合

現場主導でアプリを構築できるため、「エンジニアがいないからシステムが作れない」という状況を解消できます。 - 短期間でプロトタイプやPoCを作りたい場合

新しいサービスの検証をスピード感を持って行いたいときにも有効です。 - 既存システムを補完するために導入したい場合

Excelや紙で行っている業務をアプリ化するなど、補助的な使い方に向いています。

力を発揮しやすい業種・部門の例

- 小売・飲食:店舗巡回記録、シフト管理

- 人材・派遣:スタッフ管理、勤怠入力

- 専門サービス:顧客情報管理、契約フロー管理

- 営業部門:商談管理、日報入力

ノーコードの留意点

ノーコードは小回りが効く反面、大規模で複雑なシステムや、基幹システムとの深い連携が必要なケースには不向きです。そのため、導入の際は「どこまでをノーコードで実現し、どこからを別の方法で対応するか」をあらかじめ整理しておくことが重要です。

ローコードの特徴と向いているケース

ローコードは、ノンプログラミングの開発に、少量のコードを組み合わせることで、柔軟かつ高い生産性の開発を実現するツールです。ここでも、ローコードについて特徴と向いているケースを整理していきます。

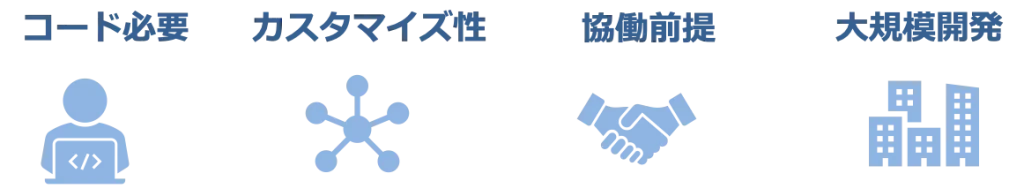

1. ローコードの特徴

- 一部コード記述が必要

→ 画面作成やワークフロー設計はGUIで可能だが、細かなロジックや特殊な機能はコードで補完する。 - カスタマイズ性が高い

→ ノーコードに比べ、既存システムとの連携や複雑な業務ロジックに対応しやすい。 - エンジニアと業務部門の協働を前提とする

→ 現場担当者がプロトタイプを作り、エンジニアが拡張・仕上げを行う、といった役割分担に向いている。 - 大規模開発にも対応可能

→ 複雑な業務システムや長期運用を前提とした開発にも適用しやすい。

2. 向いているケース

| ケース | 解説 |

|---|---|

| 大規模・複雑な業務システム | 例:基幹システム、複数部門をまたぐSFA/ERP。 カスタマイズ性が必要なためローコードが適する。 |

| 既存システムとの連携が必須な場合 | API連携や外部データベースとの接続が多いときに有利。 |

| セキュリティ・ガバナンス要件が厳しい場合 | コードで制御できるため、自社のセキュリティポリシーに合わせやすい。 |

| エンジニアが社内に一定数いる場合 | ノーコードより学習コストは高いが、エンジニアが補完できる体制なら活用価値が高い。 |

| 将来的に機能拡張や複雑化を見込んでいる場合 | 最初はシンプルでも、将来的に柔軟な拡張ができる。 |

3. ノーコードとの対比で理解するとわかりやすいポイント

- スピード重視 → ノーコード

- 柔軟性・拡張性重視 → ローコード

- 現場主体 → ノーコード

- IT部門と協力 → ローコード

【比較表】ノーコードとローコードを徹底比較

今まで解説してきたノーコードとローコードの特徴を比較すると以下のようにまとめられます。

| 項目 | ノーコード | ローコード |

|---|---|---|

| 開発のしやすさ | GUI中心で直感的。 非エンジニアでも操作可能 | GUI+一部コード記述。 学習コストは高め |

| 開発スピード | 早い。 小規模アプリなら即日利用開始も可能 | ノーコードよりは遅いが、従来開発よりは高速 |

| カスタマイズ性 | 制限が多い。 ツールが提供する機能範囲内 | 柔軟性が高い。 外部連携や複雑な要件に対応可能 |

| 向いているユーザー | 現場担当者、非エンジニア | IT部門、エンジニアを含むチーム |

| 向いている開発規模 | 小規模・部門単位の業務アプリ | 中〜大規模、基幹系や全社横断システム |

| 既存システム連携 | API連携。細かい連携ロジックに限界も | API連携・外部DB接続など容易 |

| ガバナンス・セキュリティ | 標準機能に依存 | コードで細かく制御可能。コードを自ら書くことでセキュリティホールになるリスクもある |

| 導入ハードル | 低い(非エンジニアでも可) | 中程度(エンジニアの関与が前提) |

| 拡張性 | 将来的な拡張は制約が多い | 柔軟に拡張できる |

| 典型的な活用例 | 業務改善アプリ、店舗巡回アプリ、簡易ワークフロー、SFA/CRM | ERP、基幹システム、長期運用を前提としたシステム |

ポイントまとめ

- ノーコードは「小さく速く始めたいとき」に最適。現場部門主導の業務改善と相性が良い。

- ローコードは「柔軟に育てていきたいとき」に最適。IT部門やエンジニアと連携して中長期的に使うシステムに向いている。

ノーコードを選ぶべき企業・ローコードを選ぶべき企業

ノーコードを選ぶべき企業

たとえば、社内に専任のエンジニアがいない中小企業や、業務改善をスピーディーに進めたい現場部門にとって、ノーコードは非常に魅力的です。

「営業日報をすぐにアプリ化したい」「店舗巡回のチェックリストをアプリにしたい」といったシンプルなニーズであれば、ノーコードで十分。現場担当者自身がドラッグ&ドロップでアプリを作り、即日業務に活かせるケースも少なくありません。

特に、

- まずはスモールスタートしたい

- コストや工数を最小限に抑えたい

- 部署ごとに柔軟にアプリを試したい

といったニーズを持つ企業にフィットします。

ローコードを選ぶべき企業

一方で、より 基幹系に近いシステム連携や複雑な業務ロジック が必要な場合はローコードの出番です。

たとえば、販売管理システムや在庫管理、受発注のワークフローなど、会計システムやERPと連携するようなアプリを構築したい場合。こうした場面では「単なる入力フォーム」以上の要件が求められ、プログラム的な制御やカスタマイズが不可欠になります。

ローコードなら、

- 複雑なデータ処理や計算ロジックを組み込みたい

- 外部の基幹システムやクラウドサービスと双方向で連携させたい

- 社内のIT部門が主導しつつ、長期的に運用するシステムを構築したい

といったニーズに応えやすいのです。

ツール選定の注意点

ツールを選定していく際に注意すべき点としては、実際に提供されているツールは、必ずしもきれいに「ノーコード」「ローコード」に分類しきれないこともあるということです。特に「ノーコード」に分類されているツールの中には、機能を拡張する際にコードを記述する必要が生じるものが意外と多いです。コードが発生しないことによる保守性の高さに魅力を感じノーコードツールを採用したにも関わらず、結局コードが発生してしまう、といったことは避けたいです。

拡張にコードが必要なノーコードツールの例として、「kintone」が挙げられます。javascriptを使って機能拡張ができますが、代わりに3rdパーティのプラグインを導入することで解決することも可能です。コードを発生させないことを徹底しているノーコードツールの例として当社の提供する「NuApp」が挙げられます。ビジネスロジックをプロセス機能の設定の組み合わせで実現し、複雑な画面についてもニーズの高いUI(カレンダー、ガントチャート、カンバンボード等)については標準で提供されており、結果的には一般的なノーコードツールよりも複雑な要件を実現できるようになっています。

ノーコードとローコードを組み合わせる使い方

実際の業務システムでは、「全部をノーコードで作り切る」「すべてをローコードで統一する」というケースは意外と少ないものです。

むしろ多くの企業で効果を上げているのは、 ノーコードとローコードをうまく組み合わせるアプローチ です。

たとえば、営業現場の日報入力や顧客訪問のチェックリストといった“現場で使うアプリ”は、スピード重視でノーコードで作る。すると、現場担当者自身が改善アイデアを反映しやすく、利用定着も進みやすい。

一方、受発注管理や在庫管理、会計システムとの連携といった“基幹に関わる部分”は、ローコードを活用してしっかりと作り込む。必要に応じてプログラム的な拡張を加え、セキュリティやデータ整合性も確保できます。

つまり、

- ノーコード → 部署単位のスモールアプリ、PoC、現場改善の即効薬

- ローコード → 全社横断の基幹システムや外部連携、長期運用を見据えた領域

という住み分けをしながら、全体を補完し合う形で運用するのが現実的な姿です。

この組み合わせをうまく取り入れれば、現場のスピード感とシステムの安定性、その両方を実現できるのです。

まとめ:自社に合うのはノーコードか?ローコードか?

ノーコードとローコードは、どちらが優れているかという二者択一ではありません。

大切なのは「自社の課題や状況に合っているかどうか」です。

- 素早く現場の課題を解決したい

→ ノーコードが向いています。現場担当者やIT部門が少人数でも取り組みやすく、トライアルやスモールスタートが可能です。 - 基幹システムや大規模な業務に踏み込みたい

→ ローコードが効果的です。開発スピードと柔軟性を両立しながら、エンジニアや外部パートナーと協働して本格的なシステムを構築できます。

また、ノーコードとローコードを組み合わせるアプローチも広がっており、現場アプリはノーコードで素早く作り、全社システム連携はローコードで実現するといった使い分けが現実的です。

その中で、ノーコードでの業務アプリ開発に特化したツールとして「NuApp」も選択肢の一つとなります。ノーコードながら、特徴であるプロセス処理やで、コードを使わずに複雑な業務にも対応しやすいです。現場の声を形にしながら、コードへの依存を抑えつつ、柔軟な業務改善を後押しします。

最後にもう一度強調したいのは、ツール選びよりも、自社にとっての「解決すべき課題」を明確にすることです。

その上でノーコードかローコードか、あるいは両方かを判断することで、業務改善やDXはより確かなものになるでしょう。

記事で触れた内容を、自社の業務に当てはめて考えてみませんか?

NuAppの活用資料では、現場で使われている具体的なアプリ例もご紹介しています。

NuAppとは?特徴と機能を解説

NuAppの入門資料。他ツールと比較した特徴や、何ができる、何が実現できるかをまずは理解したい方にお勧めです。

ノーコードやローコードどう選ぼうかご検討中の方へ。

課題や環境に応じた選び方について、お気軽にご相談下さい。