業務の改善や最適化を行い、経営に役立てていこうと考えた際に、具体的にどのようなことから始めればよいのでしょうか。

業務を可視化することは、改善の第一歩として重要です。しかし、可視化すると一言に言っても具体的なやり方は分かりづらい面があります。

この記事では、業務の可視化の考え方から、ツールを活用した具体的な進め方まで解説します。

業務可視化とは?「見える化」の目的と言葉の定義

業務の可視化とは、企業や組織が日々行っている業務内容を、誰の目から見ても分かりやすいように表現することであり、別の言葉を使うと業務の「見える化」と呼ぶこともあります。

可視化の対象としては、流れや手順、担当者、処理内容、所要時間、利用しているツールなどが挙げられ、業務の実態を分かりやすく表現し、関連する人の間で共有するためにも、図表や一覧を使うなどして理解しやすい形にする必要があります。

もともとは製造業で工程改善のために使われていた概念ですが、現在ではサービス業やバックオフィス業務など、さまざまな業種・職種に応用されています。

なぜ業務を「見える化」するのか?

業務を可視化する目的は主に次の3つです。

- 現状の課題を発見するため

業務がブラックボックス化していると、無駄な手順や属人化している作業に気づくことができません。可視化することで、どこに非効率が潜んでいるのか、どの作業がボトルネックになっているのかを把握できます。 - 業務改善・自動化の前提となるため

RPAやノーコードツール、SFA・CRMなどの導入を検討する場合、まずは現在の業務の流れを正確に把握する必要があります。可視化はそのための第一歩です。 - 担当者間の共通理解を得るため

業務フローが可視化されていれば、引き継ぎや新人教育もスムーズに進みます。属人的なやり方をチーム全体で共有できる形にすることで、業務品質も安定します。

可視化の対象と手法

可視化の対象には、以下のような要素があります。

- 業務フロー(業務プロセス):作業の流れ、順番、分岐など

- 担当者・役割分担:誰がどの業務を担当しているか

- 業務時間・頻度:作業にかかる時間や発生頻度

- 利用ツール・システム:Excel、紙、チャット、業務アプリなど

業務可視化がもたらすメリット

業務の可視化を行うことには、どのようなメリットがあるでしょうか。

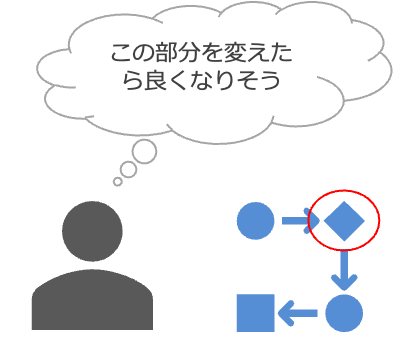

改善ポイントを明確にして業務改善

業務を可視化していく中で、その業務が抱える課題や問題点も浮き彫りになっていきます。これにより、発見した課題への解決方法という形で、具体的な改善に繋げることができるため、業務改善を着実に進めることができます。つまり、業務改善を行っていくステップの第一歩として、業務の可視化は有効な方法であると言えます。

標準化・ルール作のためのコミュニケーション基盤

目に見える形で、業務のやり方を表現するということは、業務についての共通理解を作るうえで役に立ちます。業務を可視化することで、今現在どのように業務を行っているかというだけでなく、どうあるべきかという標準的な業務のあり方について確認することができますし、どのようなステップで業務を進めていくか、というルールを伝達する上でも役立ちます。

可視化を始める前に知っておきたい準備ポイント

業務可視化は、ただ業務を図に落とし込むだけでは意味がありません。現場の納得感や運用への落とし込みまでを見据えた「正しいスタート地点づくり」が成功の鍵となります。ここでは、可視化に着手する前に確認しておくべき3つのポイントを紹介します。

1. 可視化の「目的」を明確にする

まずは「なぜ可視化をするのか?」を関係者で共有することが大切です。目的によって、可視化の粒度や対象が変わってきます。

- 属人化を解消したいのか?

- 業務改善の前提として必要なのか?

- ツール導入や外部委託の判断材料としたいのか?

目的が曖昧なまま進めると、途中で「で、何のためにやってるんだっけ?」と形骸化してしまいがちです。

2. 現場メンバーの協力体制を整える

可視化の情報源は、日々業務を行っている現場メンバーの知見です。業務フローや細かな作業内容はマネジメント層だけでは把握しきれません。

- ヒアリングに協力してくれるメンバーの確保

- 協力を得るための「メリット共有」や「丁寧な説明」

- 特定の部署に偏らない全体的な業務把握の意識

現場の温度感を無視した状態で可視化を進めても、机上の空論になりやすいので注意が必要です。

3. 「可視化の単位」と「スコープ」を決める

業務全体を一度に把握しようとすると、膨大な作業量となって途中で頓挫するケースが少なくありません。まずは次のような判断軸でスモールスタートを心がけましょう。

- 部署単位(例:営業部門から着手)

- 業務カテゴリ単位(例:受注処理業務のみ)

- 課題の顕在化している領域から

「どこまでを可視化するのか」「どの粒度で記載するのか」も明確にしておくと、認識のズレが起きにくくなります。

具体的な手法やポイント

可視化を進めていくための具体的な手法としては、「フローチャート」を使って、業務プロセスを可視化する方法や、「表形式」を使って、担当者別の分担表、業務の所要時間や頻度といった数値分析といった整理を行うことも考えられます。この記事では、業務改善へITツールも使って活用していく、という観点から特にフローチャートを使った業務プロセス可視化について見ていきます。

フローチャートを使った整理法

フローチャートが有効な理由

具体的な可視化のアプローチとしては、プロセスとして表現することが有効です。というのも、エクセル等の管理表やシステム管理により、データという側面については普段の業務で利用する必要性もあるため十分整理されている一方、業務プロセスという観点は通常業務では必要性が薄く、整理がされていないことが多いからです。

そのため、誰がいつどのような業務を行っているか、依存関係や前後関係、どのような条件でバリエーションが生まれるのか等、具体的な業務の流れについては、きっちり整理されておらず、暗黙的・属人的に行われているケースもあります。

このため、業務がどのように行われているのか、当事者以外には分かりづらく、また当事者も自分自身がやっていること以外は理解していないこともあり、業務の実態が見えていないことがあります。それゆえ、どのように改善してよいか検討がつかないという状況に陥ることがあり、業務の可視化が必要とされる背景となっています。

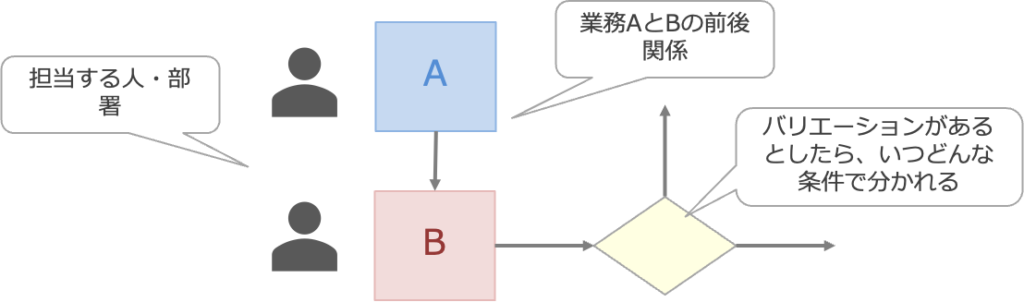

フローチャートの具体的な使い方

プロセスを図示化するための、具体的なやり方としては、フローチャートを用いるのが一般的です。フローチャートは業務の前後関係を表現することに適しており、業務がどのような粒度で分割されているか、誰がどのような業務を担当しているか、どんな条件に基づき場合分けされるか、といった様々な要素を1つのチャート上で簡潔に表現することができます。

業務プロセスをフローチャートで表現するための記法はいくつも存在し、例えばBPMN(Business Process Modeling Notation)のように標準的な仕様も存在します。どの記法にもそれぞれの利点がありますが、同じ書き方で統一する方が好ましいです。前述した通り、業務の可視化は、業務の標準化といった目的のために行われることも多く、その都度別々の記法で描かれてしまうと、業務を跨いだ標準化を図ることもできません。

また、可視化を行っていく具体的な進め方についでですが、該当業務に実際に携わっている担当者が関わった方が良いです。業務の可視化を行った上で、業務改善やルーツ作り等の形で二次活用されていくのであれば、当事者が合意できる業務プロセスが前提となっていなければ、理解や協力が得られないかもしれないからです。

ノーコードツールNuAppによる可視化の進め方

業務を可視化することの目的として業務改善の実現が挙げられます。具体的には、どのように業務改善に役立てることができるのでしょうか。

ツールを活用した考え方として、BPM(ビジネスプロセス管理)をご紹介します。BPMは業務プロセスを描画した上で、実際に実行可能とするツールです。実際に業務を実行する基盤として活用することで、実行状況を分析して、改善ポイントを抽出することができます。

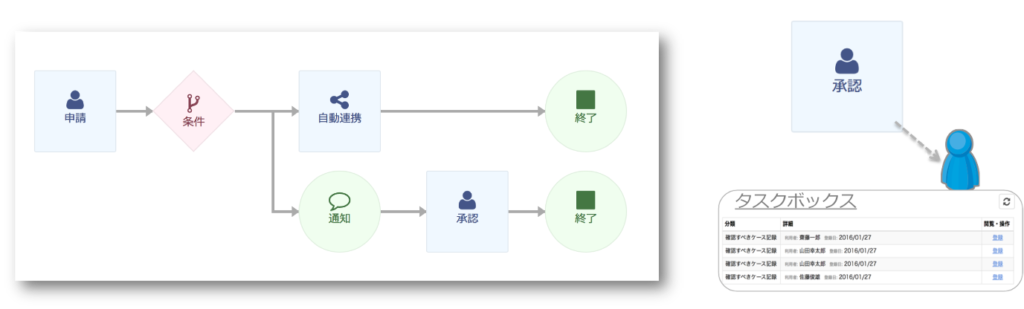

例えば、ノーコードBPMツールのNuAppは、描画ツールを使って業務プロセスを表現することで、実際に表現した通りのフローに基づいてアプリを実行できます。

可視化 → 即デジタル化

例えば以下のように、申請後と承認を行う簡単な承認ワークフローを作成します。申請者として申請データを登録すると、承認者の承認待ちリストに加わる、といった動作をします。これは、こういったツールがどのように動作するかを示す基本的なものですが、このように業務をデジタル化するとともに、可視化された状態にすることができます。

定量分析による業務改善例

デジタル化された業務に対しては、業務改善も取り組み易くなります。

業務改善には実に様々なケースがあるので一概には言えませんが、一例として業務にかかった時間に着目するやり方を実現してみます。業務プロセスをデジタル化することで、業務に関わる様々なデータを記録しやすくなっており、時間も例外ではありません。業務全体のリードタイムだけでなく、個別の作業(タスク)の開始・終了時間も自動計測可能です。

こうして、リードタイムや作業ごとの平均所要時間を分析できるようになったので、例えば、これを業務の種類ごとの傾向として見るとどうでしょうか。特定の業務の場合に、想定外に時間が掛かっていると分かり、その原因を探ると、作業を遅延させている要因が見つかるかもしれません。

既に定量的に時間が計測されているので、こうした遅延の要因を取り除くことによる効果を想定しながら、実際の改善効果と比較しながら業務改善を進めていくことで、データに基づいた確実な改善に結びつけることがやりやすくなります。

このように、ツールを活用した業務可視化をベースに、業務改善に取り組むことが可能です。

まとめ

業務可視化は、業務の問題を発見し改善につなげるための第一歩です。

可視化により、非効率なプロセス、属人化箇所、意思決定の遅延などを明確にし、業務改善の設計図を描くことができます。

NuApp のようなノーコードツールを活用すれば、現場主導で業務プロセスの可視化・自動化を実現可能です。

まずは、Excelや手書きによる可視化でも構いません。「自社の現状を整理する」ことから始めてみましょう。

業務可視化についても無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。