「営業活動を効率化したい」「商談の精度を高めたい」と考えている方へ。営業において受注確度を活用しているでしょうか?

受注確度とは案件の受注見込みの確率を示すものですが、これを管理することで、営業活動の精度を上げて効率化にも繋がります。

この記事では、受注確度とは何なのか、確度管理をどう管理すべきか具体的に解説します。

受注確度とは?営業活動における意味と役割

受注確度とは「商談が受注につながる確率」

受注確度とは、顧客が自社の商品を実際に発注・購入する見込みがあるのかを示す指標です。一般的には案件(商談)単位で確度を評価して管理していきます。

なぜ受注確度が重要なのか?

確度管理を行っていない場合、どの商談の受注確率が高いのかを把握し、共有する客観的な情報がないため、全ての顧客に対して、同じように力を入れたり、アプローチしやすい所に流れてしまいがちです。

そこで、受注確度を管理することで、客観的な情報としての受注確率を共有して、様々な点で活用できるようになります。

具体的なメリットは次の章で解説しますが、大きな意味では営業リソースの選択と集中を行うための根拠となり、効率的で精度の高い営業活動を実現するものです。

営業で受注確度を活用する3つのメリット

受注確度を管理することによってどのようなメリットがあるでしょうか。いくつかのポイントに分けて解説します。

注力すべき案件が明確になる

まず、確度によって注力すべき商談を見極めやすくなります。全ての商談に全力を費やす営業リソースを捻出する余力は通常ないものなので、確度が高いものや、取り組み次第で獲得可能な確度のものに注目して、適切なリソースを割り振ることができます。

これにより、費やした営業の労力に対して、最大の売上を目指していくことに繋がっていきます。

また、営業担当者としても、自分が注力すべき案件が明確になることで、モチベーションを維持しながら戦略的に取り組んでいくことができます。

フォーキャストの精度が向上する

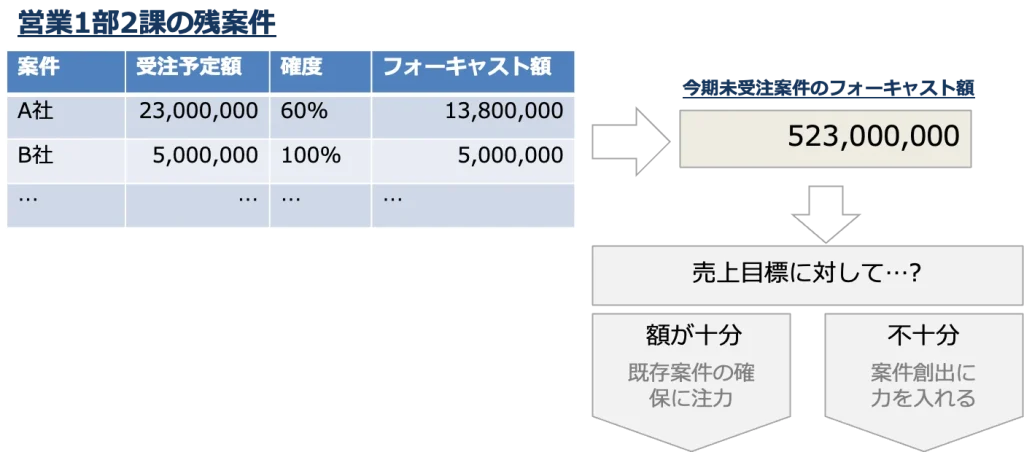

受注確度を、受注パーセントに置き換えることで、フォーキャスト管理に役立てることができます。フォーキャストとは予測売上高を示すもので、見込み額 × 受注確度(%)をかけ合わせることで、その案件から期待できる売上見込を割り出すことができます。

例えば、ある案件の見込額と受注パーセントから導き出されるフォーキャスト額は以下の通りです。

| 見込額 | 受注パーセント | 計算式 | フォーキャスト額 |

|---|---|---|---|

| 2,000,000円 | 60% | 2,000,000 × 0.6 | 1,200,000円 |

これ自体は架空の数値であり、その通りになるわけではありませんが、高い精度で確度管理ができていれば、全ての案件を合算した見込み売上としては、高い精度を出していくことも可能です。

もちろん、売上見込への反映の考え方は様々で、確実な売上だけを知りたい場合には、確度最高ランクのものだけを合算するような方法でも良いと思います。

こうしたフォーキャスト管理を行うことで、年間や月次の営業予算(目標)に対する達成度合いが把握できるようになり、目標達成に向けて具体的にどのくらい努力すればよいか分かるようになります。その結果、目標達成が推進され、全社的な売上向上にも寄与します。

また、目標達成に向けて、確度を見ながら注力すべき案件を特定することで、より具体的な活動プランを立てることもできます。

営業マネジメントの意思決定に役立つ

また、売上予測のような見通しの情報を得ることで、意思決定に活用していくことも可能となります。

例えば、どの商材を販売する見込みか分かっていれば、商材毎の需要予測として、在庫や生産の計画に反映することも可能です。

また、確度の高い案件の傾向を抽出し、その提案の型や顧客セグメントに注力する等、営業戦略にリアルタイムに取り込むといったことも考えられます。

受注確度を高めるための確度管理方法とは?

ランク分け

確度は通常、いくつかの段階に分けてランク付けを行います。

例えば、高い順にA、B、C、Dの4段階に分けて、営業担当者が商談の状況から判断して、ランクを付与します。

基準を明確にする

しかし、明確な判断基準を設けていないと、受注の見込みは営業担当者の感覚まかせになってしまいます。

そのため、どのような基準でランクを付けるのかを明示し、企業内で同じ基準でランクが付与されるようにします。

例えば、以下のようなイメージになります。

| ランク | 受注パーセント目安 | 基準 |

|---|---|---|

| A | 80%〜 | 受注確実案件(内示案件等) |

| B | 60〜80% | 60%以上で取れる見込みの案件 |

| C | 10〜60% | 案件(商談)あり |

| D | 〜10% | 営業計画(推進)案件 |

また、確度の高さを図るには、受注に向けた具体性が重要になっています。つまり、具体的な予算、導入期限、権限者の同意、ニーズ、提案への合意、等がどこまで詰められているかによって確度を推し量ることも可能です。

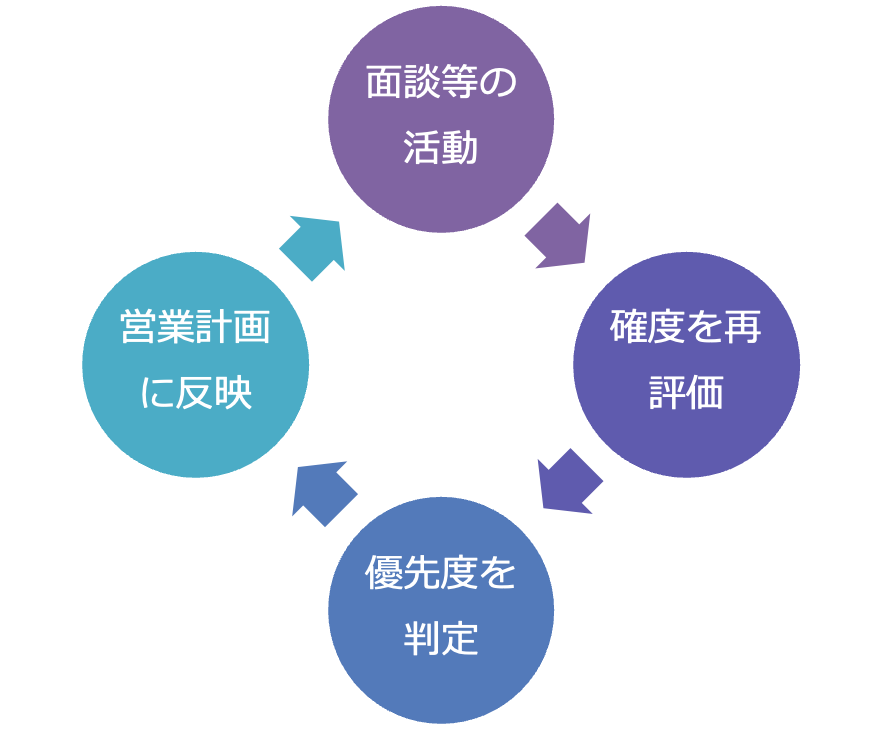

リアルタイムに見直し

一度決定した確度はそのままにせず、状況が変わる毎に改めて確度を推し量り、変更がある場合はその情報について然るべき形で共有していきます。

例えば、状況の変化とは、顧客との面談等のコミュニケーションにより新たな情報を得た、一定の時期を過ぎても期待した進展に繋がらなかった等、です。

というのも、常に最適な営業活動を行っていくためには、最新の確度を把握し、それに応じて改めてどこに注力すべきか把握し、営業活動の計画を立てていく必要があるからです。

確度をベースにしたコミュニケーション

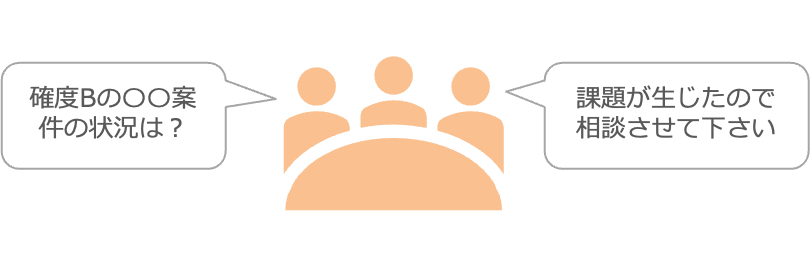

せっかく、確度を判定し共有しても、上長がその情報を活用しなければ、確度を管理する効果は弱まりますし、営業担当者も何のための確度管理か分からなくなってきます。

ですから、上長と営業担当者のコミュニケーションでは、確度を踏まえて営業活動の進捗状況を把握し、例えば、確度から見て注力すべき案件への営業活動が不十分な時には、その案件への取組を助言するといった働きかけも考えられます。

同時に、上長は確度の根拠について確認することで、営業担当者の都合でとりあえず低確度においておく等のような状況にならないように働きかけ、適切に実態に合った確度が共有されるようにし、確度管理の精度を上げていくことにもつながります。

確度と整合性の取れた営業活動

確度管理によって、注力すべき商談が判断しやすくなる、というのは今まで見てきた話ですが、逆に言うと、ターゲットにすべき確度の案件に対して、営業活動量が不足している状態は矛盾しているとも言えます。

前項のコミュニケーションの話にも関連しますが、案件に対して確度の評価を行ったら、次はそれも考慮に入れて、どのようなアクションを取っていくか決定し、適切な営業活動を進めていけるようにします。

それでは、確度と営業活動の関連性とはどのようなものでしょうか。確度の高い案件であるほど注力すればよいのでしょうか。実はそうとは言い切れません。

もちろん、確度が高いはずの案件を取り逃すのは避けなければなりませんが、確度が高まる状態至るまで、様々な条件が整えられてきていますので、最終的に受注するまでに必要な活動はそれほど多くないケースもあります。それゆえ、確度が高い案件は、受注までのスケジュール上で抑えるべきポイントを確実に押さえながら適切な活動量でクロージングに持っていくことも可能です。

現実には、確度の高い案件だけで、目標としている営業予算を達成することは難しいことがほとんどで、例えば、確度的には50%程度のものをいかに受注に近づける(確度を上げる)か、といったことが売上を確保していくためのポイントになっていくかもしれません。

このように、置かれた状況によって、確度に応じた注力すべき案件の判断は異なってきます。

例えば、受注確度別の活動方針を以下のようにまとめることで、営業担当者の取るべき行動を明確にすることが可能です。

| 確度 | 活動方針 |

|---|---|

| A(受注内示) | 正式受注に必要な活動に絞る |

| B(ターゲット案件) | 積極的な活動によりニーズに合致した提案を行う |

| C(低確度) | 定期的(数ヶ月程度)な状況伺いに留める |

| D(案件具体化前) | 時期を定めて案件化を図るまでは原則活動を行わない |

SFAを活用した確度管理の方法

以上のような受注確度の管理や、確度を活かした営業活動を行っていく上で、SFA等のITツールの活用は有効です。

SFAは、営業支援ツールであり、案件(商談)の管理をベースとして、それに関連付けた営業活動の状況を共有できるツールなので、確度管理とそれに応じた営業活動を管理していく上で適しています。

ここでは、ノーコードのSFA基盤であるNuAppを例にとり解説していきます。

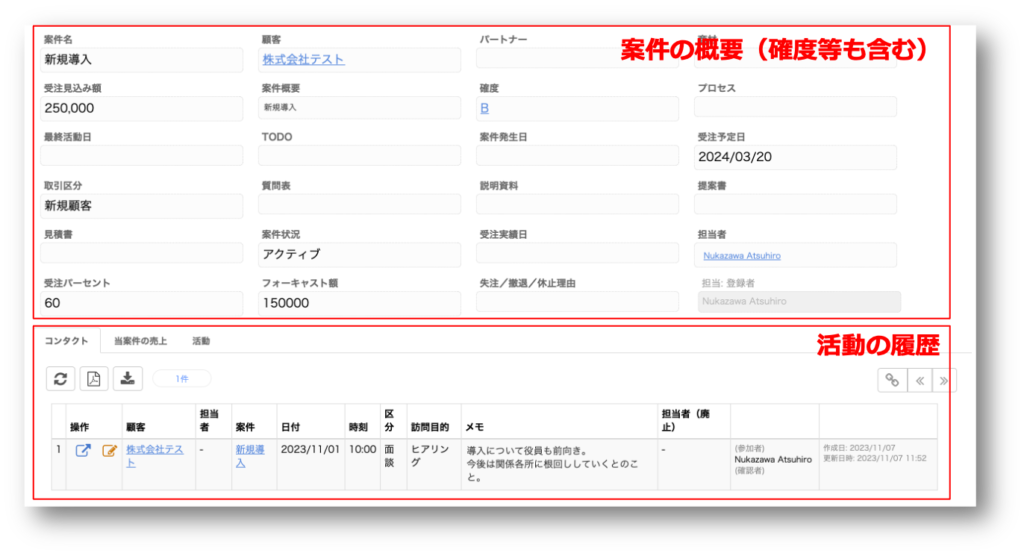

例えば、提案中の商談を案件という形で以下のように管理します。その際、案件の確度を評価し、属性として登録します。

登録した案件の確度を踏まえ、営業活動の方針を決めたら、それに基づき日々営業活動を行うとともに、その状況をSFAに登録していきます。

登録された営業活動は、以下のように営業案件に関連付けられた状態で、閲覧できます。

このように確度と活動状況や進捗を把握します。

また、売上予測・フォーキャストの算出が可能な、集計分析に対応しているSFAもあります。

予め決めた算出方法に基づき、案件の情報を集計して、予測売上高を表示し、様々な状況判断や意思決定に役立てていきます。

例えば、受注予定額と受注確度のパーセント値をかけ合わせた額をフォーキャスト額と定義した場合、SFAで管理している案件情報から自動的に算出して、部門ごとや商品カテゴリ毎のフォーキャスト額を集計することも可能です。以下のようなイメージになります。

NuAppにおいても集計機能が標準搭載されているため、自社のフォーキャスト算出ルールに基づき、リアルタイムに最新のフォーキャスト額を把握することができます。

このようにSFAを使うことで、確度管理を営業活動に活かしていくことが容易になります。

まとめ:受注確度を活用し、精度の高い営業マネジメントを実現しよう

営業活動において「受注確度」は、限られたリソースを有効に活用し、確度の高い案件に注力するための重要な指標です。確度管理を通じて、営業プロセスの見える化や予測精度の向上、営業マネジメントの最適化が実現できます。

本記事でご紹介したように、SFAやノーコードツールを活用することで、受注確度の定量管理や案件の可視化もスムーズに行えます。

「感覚的な営業」から脱却し、データに基づいた戦略的な営業活動へとシフトしていきましょう。

受注確度の管理をより柔軟に、簡単に実現したい方は、ぜひ弊社のノーコードツール「NuApp」の活用もご検討ください。

確度管理を含めた営業活動でのSFA活用について、無料で相談を受け付けております。