「展示会で収集した名刺が活かせていない」「問い合わせはあるが案件につながらない」――

そんな悩みを抱えていませんか?その原因は、「デマンドジェネレーション(需要創出)」が十分に行えていないことかもしれません。

本記事では、単なるリード数に依存しない「デマンドジェネレーション(需要創出)」の全体像と実践ステップをわかりやすく解説します。

デマンドジェネレーションとは?

デマンドジェネレーションの定義

デマンドジェネレーションとは、一般的には潜在的な顧客に対して自社の製品・サービスへの興味や関心を喚起し、最終的に商談・購買へとつなげていく一連のマーケティング活動を指します。

BtoBであれば案件(商談)を作り出すことであり、より限定して言えば、見込み顧客を、より具体的な提案活動や商談を行っていくステージに進めていくことです。「案件化」や「商談化」と意味合いとしては近いです。

リードジェネレーションとの違い

似た言葉にリードジェネレーション(見込み顧客の獲得)がありますが、デマンドジェネレーションはそれよりも広い概念です。

| 用語 | 意味 | 対象範囲 |

|---|---|---|

| リードジェネレーション | 見込み顧客の獲得に焦点を当てた施策 | 接点の創出のみ |

| デマンドジェネレーション | 顧客の関心喚起 → 育成 → 絞り込み(営業連携)までを包括 | マーケティング全体プロセス |

つまり、リードジェネレーションは「きっかけづくり」、デマンドジェネレーションは「売上につなげるまでの仕組みづくり」とも言い換えられます。

デマンドジェネレーションの重要性

デマンドジェネレーションがもたらす価値

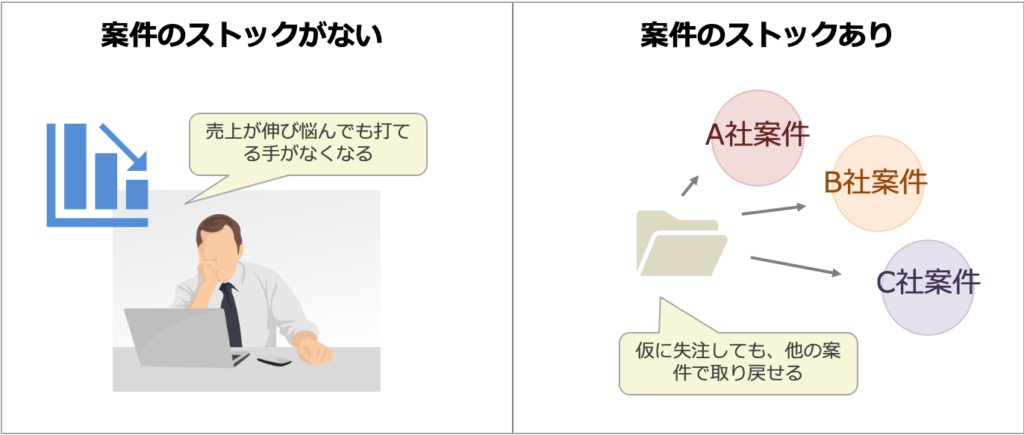

需要創出を効果的に行っている場合、営業として(または企業として)より多くの案件を抱えることになります。全ての案件を受注することは非現実的であり、案件の中から一定の確率で受注できる(受注率)と考えた時、案件が多いほど売上を伸ばすことができる、というのがシンプルに考えた時にまず挙げられるメリットです。また、思うように受注に結び付けられず売上が伸び悩んでいるような状況になっても、案件のストックがあれば、そこから売上を補っていくこともできます。

案件が多すぎても対応しきれないのでは、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、全ての案件に全力を尽くす必要はなく、より条件の良いものに注力したり、少しづつ育てて確度が上がったものを獲得していくといったやり方を取ることもできるので、むしろ案件が多いことで、有利に営業を進めていくことが期待できます。

なぜ今、BtoBにおいて需要創出の重要性が高まっているのか

従来のBtoB営業では、飛び込み営業や電話によるアウトバウンドが主流でした。しかし、昨今は以下のような変化が進んでいます。

- 顧客の購買行動の変化:Webで情報収集してから問い合わせるのが当たり前

- 営業リソースの逼迫:数打つよりも「質の高い商談」が求められる

- SaaS等の非対面営業モデルの拡大:マーケティング主導でのリード獲得が前提

こうした背景から、マーケティング部門が「確度の高いリードを、営業に引き渡す仕組み」を構築することが求められています。その中核を担うのが、デマンドジェネレーションなのです。

デマンドジェネレーションの方法

デマンドジェネレーション(案件創出、需要創出)の具体的な担い手や手法という点では、営業担当者が自身の担当する見込みリストや既存顧客から作っていく場合もありますし、マーケティング部門やインサイドセールス部門が案件化した上で営業に渡すという役割分担をしているケースも増えてきています。詳細の部分では異なる手法を取ることはありますが、共通する部分を中心に解説していきます。

見込み顧客の獲得

前述したリードジェネレーションと呼ばれる活動で、見込み客を獲得し、見込み客のリストを整理することです。その後のステップで、このステップで作られた見込み客リストを元に、案件創出を行っていきます。当然ですが、見込み顧客は、その企業にとっての潜在顧客である必要があり、リストを増やすことだけを優先し過ぎると、見込みのない見込み客といったことにもなりかねません。

そのため、まず最初にその企業の営業戦略・マーケティング戦略がはっきりしており、顧客層のターゲティングが行われた上で、リード獲得のためのマーケティング施策等は、そういったターゲット層に訴求するものであることが重要です。質の良い見込み顧客リストが作れることで、その後の案件創出の活動もより効果的に行うことができます。

見込み顧客の育成

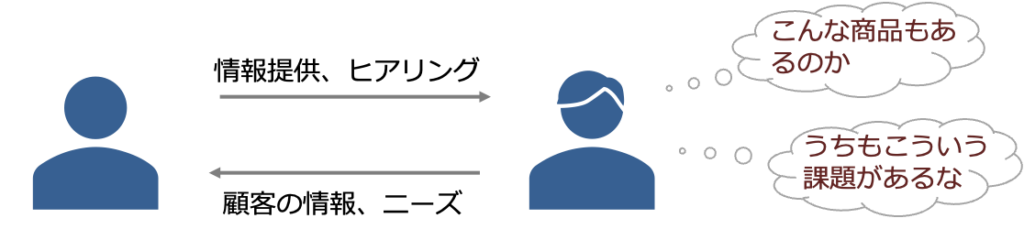

準備した見込み客のリストに対して、案件化に向けて育成していきます。リードナーチャリングとも呼ばれます。「育成」するとはどういうことかと言うと、顧客とのコミュニケーションを通して、ニーズを喚起したり、自社商品への理解を深めてもうらうプロセスを指します。顧客への情報提供やニーズヒアリング等により、顧客がどのようなニーズを持っているかを把握する(または潜在的なニーズを顧客自身に自覚してもらう)ことや、同時にそういったニーズ・課題に対して、自社の商品・サービスがどのようなメリットを持つのかを知ってもらうことができれば、実際にニーズが顕在化してきた際に、顧客から見ても優先的な候補として検討してもらう可能性が高まります。

見込み顧客の選別

見込み客を育成することで、案件化可能な顧客候補は増えていきます。全てを案件化しても、営業リソースが足りなくなるような場合には、より確度の高い顧客を優先的に案件化することで、その後の営業活動を効果的に行えるようにしていきます。

デマンドジェネレーションのポイント

需要創出(案件創出)を行っていくにあたって重視すべきポイントは何でしょうか。

顧客目線(カスタマージャーニーとペルソナ設計)

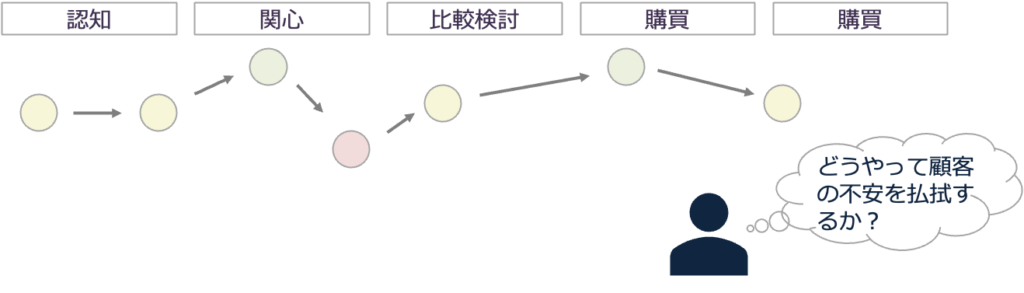

案件創出に関わるプロセス全体を見たときに、様々な取り組みが顧客目線で考えられているか、ということが重要です。カスタマージャーニーマップで顧客目線でマーケティング施策全体の流れを最適化する、という考え方とも共通するものです。更に、顧客目線をより具体的に想定するためにペルソナ設計を行い、設計された顧客像を前提にカスタマージャーマップをより現実に即した精緻なものにしていくことが可能です。

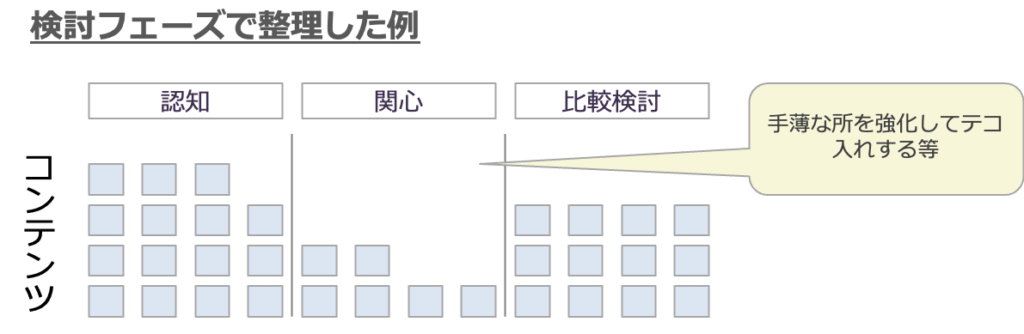

例えば、興味を持ってWebサイトを開いたが欲しい情報が見つからない、以前会話した内容を踏まえない提案をされる、ということがあると顧客にとってはマイナスイメージを持つことになります。ですので、例えば顧客目線で見たときに検討の段階毎にどんな情報を必要としているかを考えた上で、提供するコンテンツを充実化していく、検討の段階が進んでいった時に、シームレスに社内で担当を引き継いでいけるような連携の仕方を整理する等、様々な面で顧客目線で取り組みを最適化し続けていくことが重要です。

カスタマージャーニーとは何か

カスタマージャーニーは、ペルソナが自社のサービス・製品を知り、購入・利用に至るまでの一連のプロセスを時間軸に沿って可視化したものです。一般的には以下のようなフェーズに分けて整理されます。

- 認知フェーズ(課題を感じ、情報収集を始める)

- 興味・関心フェーズ(選択肢を比較・検討する)

- 検討・意思決定フェーズ(導入を具体的に検討)

- 導入・利用フェーズ(実際に使い始める)

- 継続・推奨フェーズ(満足し、継続・他者にも推奨)

このジャーニーに沿って、適切な情報を、適切なタイミングで提供することで、リードの育成(ナーチャリング)や、購買行動の後押しが可能になります。

ペルソナとは何か

ペルソナとは、自社の商品・サービスを購入・利用する可能性が高い「典型的な顧客像」を詳細に描いたものです。実在する一人の人物のように、以下のような情報を具体的に設定します。

- 氏名(仮名)・年齢・性別

- 職種・役職・業種・企業規模

- 業務上の課題や目標

- ITリテラシーや購買決定権の有無

- 情報収集に使うチャネル(例:検索、SNS、展示会)

- 行動特性(慎重派/積極派 など)

このように具体的な人物像を作り込むことで、マーケティング施策の方針やコンテンツの内容に一貫性を持たせやすくなります。

コンテンツの充実

従来の「案件ができた後の営業」から、「案件そのものの創出」にも目を向けて能動的に取り組むようになってくると、コンテンツの重要性も高まってきます。というのも、そもそも潜在的なターゲットで自社を認知していない層から見込み顧客を獲得する段階でも、多様化する様々なチャネルを通してコンテンツを発信していかに集客するかということが重要ですし、一度見込み客化した後も、繰り返しコンテンツを目にすることでニーズの把握や商品への理解を深めていきます。

リードナーチャリングする場合の具体的なやり方としても、コンテンツがある前提で、メールマーケティングを行いますし、営業が案件化を担う場合も、顧客にアプローチする「ネタ」としてのコンテンツは有用なツールになりえます。

このように案件創出の様々なフェーズにおいて、コンテンツが充実していることが前提条件にもなってきます。そのため、自社のマーケティング活動で必要になるコンテンツが何か常に検討して充実していく、コンテンツマーケティングのような視点も必要になってきます。

ニーズの把握

会社全体としての体制や仕組みを構築したとしても、自動的に案件創出できるわけではなく、最終的には1社1社、1人1人の顧客のニーズを把握して、適切な提案を行うことで、具体的な案件を生み出すことができます。その際、案件化を担う一人ひとりの担当者はニーズ把握を行うためのスキルが求められます。

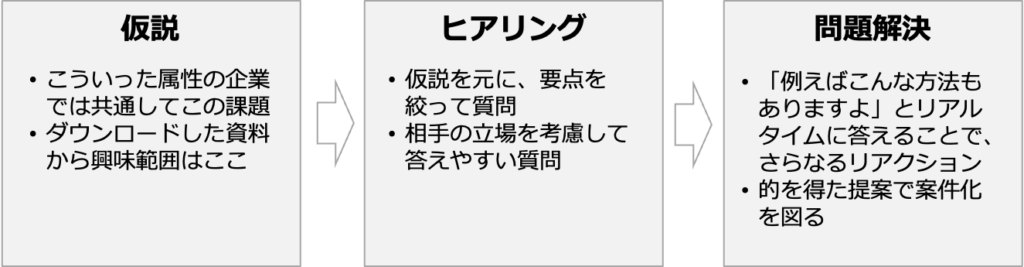

具体的なポイントとしてはいくつかあります。まず。仮説思考を持つことです。闇雲に情報提供やヒアリングを行うのではなく、その時点で持っている情報や必要に応じて情報を集めながら、その顧客がどのようなニーズを持っているかもしれないか、という仮説を持ったうえで、その仮説を検証する意味合いで、情報提供やヒアリングを行っていく、ということです。これにより、最初から的外れな対応をして信頼感を損なうことも減りますし、顧客のリアクションからより仮説を精緻化していき、提案を行う段階まで効率的に進めることができるようになります。

また、具体的には長くなるので割愛しますが、ヒアリングそのもののスキルも重要です。質問の意図が明確で、相手が答えやすい・失礼にならない質問で、短いやり取りでも重要な情報を入手できると効果的です。

また、最終的に案件の形にまとめる際に、提案を作るための問題解決スキルも重要です。自社商品・サービスのきめ細かい知識もさることながら、どのような課題に対して、どのような解決策を取ることができるか、ということを考えるスキルがあることで、最終的な提案だけでなく、普段のやり取りでも有益な情報提供に繋がり信頼作りにも役立ちます。

デマンドジェネレーションでのツール活用

案件創出を効果的に行っていくために、どのようなツールが有用でしょうか。例えば、マーケティング活動やインサイドセールス活動を効率化するためのツールとしてMA(マーケティングオートメーション)というものがあります。メールの配信や、メール等への顧客のリアクションの計測、顧客をスコアリングして有望な顧客を抽出する、といった機能を持っていることが多く、案件創出という目的と合致しているツールと言えます。

具体的なツールを例に、案件創出でのツール活用のイメージを解説したいと思いますが、ここでは、SFA/CRMをベースに、MAの機能も拡張できるノーコード開発ツールであるNuAppを例に説明していきます。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

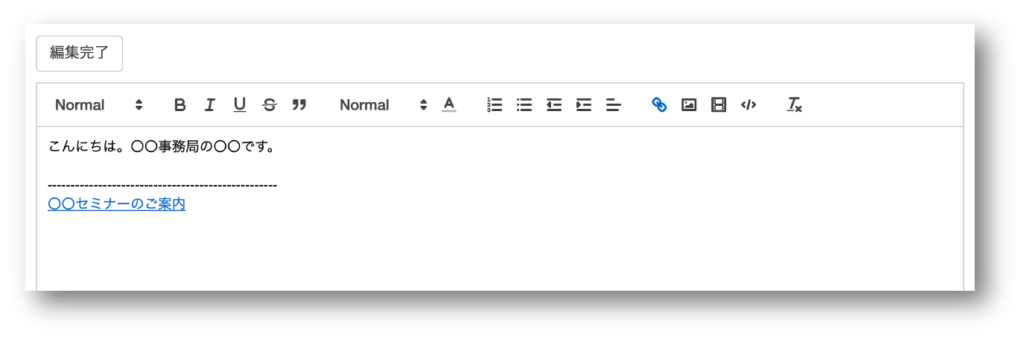

NuAppでは任意のフォーマットのデータベースを作成して情報管理ができるので、顧客マスターを作成して、案件創出の対象となる見込み客リストを管理できます。その際、顧客の属性や興味度合いを管理して、どのメールを送るべきかの判断条件にする等の形で活用していきます

メールは、HTMLエディターで作成された文面を、指定された顧客のメールに送信できます。予め設定することで、メール内のリンクをクリックするとNuApp内にクリック履歴のデータが作成されるようになるので、顧客のリアクションを把握することができるようになります。

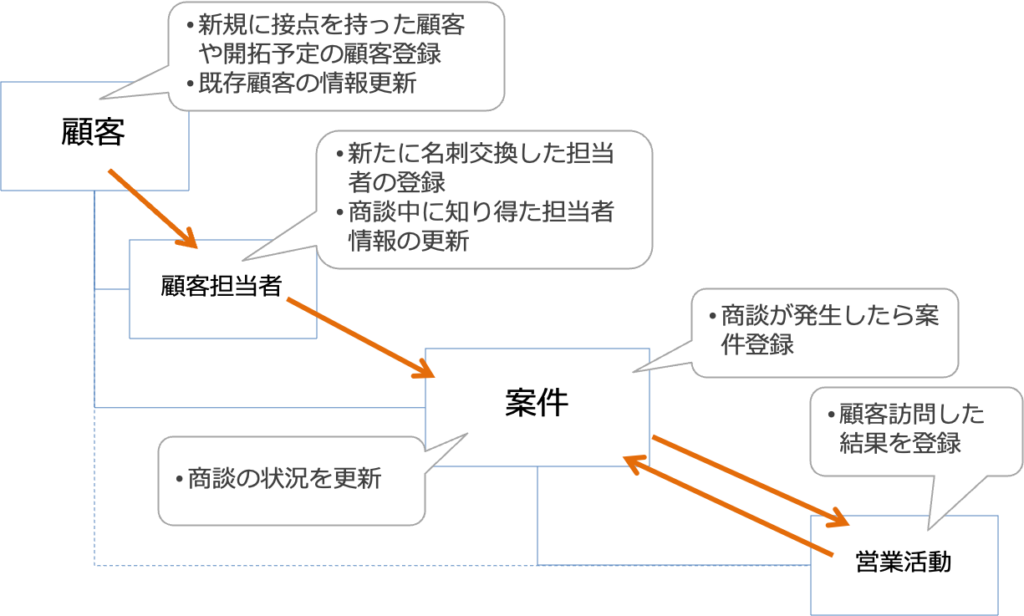

SFA/CRM

同じツールの中で、SFA/CRMとMA系の機能を両立できるので、見込み客の際のデータを引き継いで、顧客マスタを作成したり、案件情報を作成できるので、シームレスにマーケティング活動と営業活動を連携できます。また、後からリードナーチャリングの際の履歴を参照して、営業活動に役立てることもできます。

成功のためのポイントとよくある失敗

デマンドジェネレーションは、単なるリード獲得の施策ではなく、戦略的に設計された“需要創出”プロセスです。そのため、正しい進め方と、陥りがちな失敗の回避が成功には欠かせません。この章では、よくある成功のポイントと失敗例を紹介します。

成功のためのポイント

営業とマーケティングの連携

デマンドジェネレーションはマーケティングだけでは完結しません。獲得したリードを営業チームが確実に活用できる状態にして渡すためには、以下の連携が不可欠です。

- リードの定義を営業とすり合わせる

- ナーチャリング済みのリードを営業にスムーズに引き渡す仕組み

- リードの質や対応結果についてのフィードバックを受ける

ペルソナとジャーニーに基づいた一貫性

獲得施策(例:広告・セミナー)と、ナーチャリング施策(例:ホワイトペーパー、メルマガ)が同じペルソナ/ジャーニーに基づいて設計されていることが重要です。一貫性があることで、見込み顧客の心理的な距離を自然に縮めることができます。

数値による振り返りと改善(PDCA)

施策ごとのKPIを明確にし、定期的な振り返りと改善を繰り返すことが、パフォーマンス最大化の鍵です。

- フォームの離脱率が高ければ入力項目を見直す

- メールの開封率が低ければ件名や送信タイミングを改善する

- 商談化率が低ければ、コンテンツの質やターゲティング精度を再検討する

よくある失敗とその原因

ペルソナが曖昧なまま施策を開始

「なんとなくこの層がターゲット」と曖昧な状態で広告出稿やコンテンツ制作を行うと、的外れな内容になり、コンバージョン率が上がらない原因となります。

獲得だけに偏り、ナーチャリングが不十分

せっかくリードを獲得しても、その後の接点設計やメール施策がなく、リードが眠ってしまうケースが散見されます。ナーチャリングの導線まであらかじめ設計しましょう。

ツール導入に依存しすぎる

MAツールやCRMの導入が目的化してしまい、運用が形骸化することもあります。大切なのは、ツールの機能ではなく、それを使って「どのような顧客体験を実現するか」です。

営業チームと断絶されている

マーケが集めたリードを営業が「温度感が低い」と扱わず、リードが死蔵されてしまうというのは典型的な失敗です。連携の設計と運用上のコミュニケーションが不可欠です。

まとめ

デマンドジェネレーションは、リード獲得から教育・絞り込みまでを包括し、中長期的な関係構築と効率的な営業パスへの導線を生み出す手法です。

特にBtoB領域では、購買プロセスが長期化・複雑化する中で、見込み顧客に「気づき」や「納得」を与えることが重要です。そのためには、表面的な施策の積み重ねではなく、自社の顧客像を明確にし、的確なタイミングで適切な情報を届ける戦略性が欠かせません。

本記事で紹介した内容を振り返ると、デマンドジェネレーション成功のためには次のようなポイントが重要でした。

- 明確なペルソナとカスタマージャーニーの設計

- リード獲得からナーチャリング、営業連携までの全体設計

- 数値に基づいた継続的な改善(PDCAサイクル)

- ツールに依存せず、目的を見据えた運用

- 部門間の連携による組織的な実行力

これらを意識することで、マーケティング活動が単なる施策の羅列から、売上に貢献する「仕組み」へと進化します。

今回の記事でご紹介したノーコード開発ツールのNuAppは、案件の創出を加速する上で必要となる複数の領域(マーケティング・営業)を一つのプラットフォーム上で対応することも可能です。また、営業とマーケティングの連携や、データ管理の効率化を、エンジニアを介さず現場主導で実現できます。

デマンドジェネレーションの具体的な進め方について、お気軽にご相談下さい。